Magazine

Conception graphique et webmaster : Pascal Steichen - Rivages Graphiques

Sommaire

n° 18 - juillet 2010

INÉDITS1 - Considérations éthiques de Jean Azarel

2 - Lettre muette d'Hélène Barathieu

3 - Il fait bleu de Laurent Dhume

4 - Extrait d'Adeline Yzac

5 - Seize ans de Stéphanie Gaou-Bernard

CHRONIQUES LIVRES

1 - Hypatie d'Alexandrie de Maria Dzielska, par Anne-Marie Jeanjean

2 - En moins bien d'Arnaud Le Guilcher, par Anne Bourrel

LES OUBLIÉS

1 - Méharées de Théodore Monod par Françoise Renaud

2 - Le Funambule de Jean Genet par Valéry Gabriel Meynadier

BILLET

Rendons à Loundrès... - par Claude Darras

ENTRETIEN

Avec Astrid Cathala - par Jean Reinert

ARTS PLASTIQUES

1 - Photographie : Barbara Heide

2 - Peinture : Jeannine Gilles-Murique

3 - Peinture : Marie Doutrelant

Prochain numéro :

septembre 2010

Ours

Comité de rédaction : Raymond Alcovère, Anne Bourrel et Françoise RenaudComité de lecture :

Antoine Blanchemain, Dominique Gauthiez-Rieucau, Valéry Gabriel Meynadier

Rédactrice en chef :

Françoise Renaud

Les archives

n° 1 - mars 2007n° 2 - avril 2007

n° 3 - juin 2007

n° 4 - septembre 2007

n° 5 - novembre 2007

n° 6 - janvier 2008

n° 7 - mars 2008

n° 8 - mai 2008

n° 9 - juillet 2008

n° 10 - septembre 2008

n° 11 - novembre 2008

Spécial Eros

n° 12 - février 2009

n° 13 - avril 2009

n° 14 - juillet 2009

n° 15 - novembre 2009

n° 16 - février 2010

n° 17 - avril 2010

n° 18 - juillet 2010

n° 19 - septembre 2010

n° 20 - novembre 2010

Spécial Mémoire

n° 21 - janvier 2011

n° 22 - mars 2011

n° 23 - juin 2011

Spécial Résistances

n° 24 - septembre 2011

n° 25 - décembre 2011

n° 26 - février 2012

n° 27 - avril 2012

n° 28 - juillet 2012

Spécial À Croquer

n° 29 - septembre 2012

n° 30 - décembre 2012

n° 31 - février 2013

n° 32 - avril 2013

n° 33 - juin 2013

Spécial Animal

n° 34 - septembre 2013

n° 35 - décembre 2013

n° 36 - septembre 2014

Index par rubriques

Index par auteurs et artistes

Inédits

Considérations éthiques, de Jean Azarel

Le soleil d’automne polit le paysage. Dehors rien ne bouge. L’immobilité des choses nous fait croire un instant à notre permanence. Le temps vieillit en silence. Les jours défilent à s’imaginer immortels. En fait, on sait qu’on va mourir, mais on voudrait que ce soit dans très longtemps car il fait bon, rien ne nous est hostile. On boit un jus de fruits frais, puis par gourmandise on mange une poire. On la lave, on ne la pèle pas, on enlève juste les pépins avec la pointe d’un couteau… Je me regarde dans la glace. Je te regarde dans la langueur d’une fin de journée d’octobre. Le grain de la poire est fin, subtil, il entraîne des bouffées de bonheur ancien. On joue dans un verger, on ramasse des prunes dans un seau avec ton père, on marche sur les chemins du temps retrouvé. On se souvient que la guerre d’Algérie a tué le fils du voisin et que la bouchère renifle dans le tendron de veau. On se demande pourquoi. La chair du fruit palisse notre gorge de jus légèrement musqué. Elle nous emmène encore plus loin dans des marelles dessinées à la craie, dans des caves qui sentent la pomme de terre, dans des séries télévisées où Rocambole défie Thierry la fronde… On rentre ébloui de patience dans la maison. On revient à la réalité. Je suis un homme à l’estomac blet. Tu es une femme d’âge mûr. On se promène de moins en moins à poil. On évite de regarder trop souvent les albums de photos où on était jeune et svelte sans le faire exprès. Évidemment les maisons aussi ont du ventre. L’arrivée de l’automne nous cloque un peu le cœur. C’est une toute petite éternité qui nous attend. Nous sommes ensemble. Parfois séparés. Souvent, je t’observe discrètement. On se dit qu’il reste l’amour passé pour exalter le présent. On s’encourage en constatant qu’à cinquante-cinq ans on a encore un pan de vie devant soi. Pour écrire. Pour apprécier la belle âme des autres. Pour laisser les sens exulter avec un peu plus d’acharnement qu’autrefois. Pour lire enfin Une apocalypse rock d’Yves Adrien.

Photographie : Édouard Boubat, Parc de Saint-Cloud, 1981

Lettre muette, d'Hélène Barathieu

Spontanément, sa main avait tracé « therme », avec un h, ce h en trop dont il n’arrivait pas à se corriger. Puis, se rappelant tous les h barrés de rouge par ses profs de français, il avait sorti un effaceur de sa trousse en jean et fait disparaître le h fautif, reliant même avec le correcteur le t au e par un petit raccord d’un bleu qu’il aurait préféré plus discret. Il entendit les phrases martelées : « Les thermes, avec un h, ce sont les bains thermaux, les bains chauds, comme le café dans le thermos. Vous, en classe, vous utilisez des termes, des mots, sans le h… Et ne confondez pas avec thème… »

Spontanément, sa main avait tracé « therme », avec un h, ce h en trop dont il n’arrivait pas à se corriger. Puis, se rappelant tous les h barrés de rouge par ses profs de français, il avait sorti un effaceur de sa trousse en jean et fait disparaître le h fautif, reliant même avec le correcteur le t au e par un petit raccord d’un bleu qu’il aurait préféré plus discret. Il entendit les phrases martelées : « Les thermes, avec un h, ce sont les bains thermaux, les bains chauds, comme le café dans le thermos. Vous, en classe, vous utilisez des termes, des mots, sans le h… Et ne confondez pas avec thème… »

La radio susurrait le Time, it needs time… qui venait de sortir et qu’il adorait déjà. Il relut sa lettre jusqu’à la dernière phrase : « Il vaut mieux mettre un terme… ». Vraiment moche ce trait bleu vif qui était censé masquer l’absence de la lettre indésirable. Il poursuivit malgré tout : « mettre un terme à notre histoire »… Terme, sans le h, ça ressemblait un peu trop à terne. Est-ce que sa vie ne serait pas terne sans Héloïse ? Souhaitait-il vraiment mettre un terme à ce flirt de vacances ? Héloïse lui était-elle aussi inutile qu’un h après un t ? H, curieuse lettre. Ses copains aussi lui proposaient du H dont il refusait de s’encombrer. Héloïse, fraîche, pure.

If you go again, all the way from the start... Un grand moment ce crescendo.

Après tout, h était la première lettre du mot histoire.

Il fit une boule de sa feuille, la pétrit de toute la force de sa main et visa la poubelle. Qu’il rata bien sûr, il était aussi doué pour le basket que pour l’orthographe.

I’m still loving you, still loving you...

Illustration : Jean-Marc Pontier, sans titre, encre sur papier, 2010. Site de l'artiste

Il fait bleu, de Laurent Dhume

Il fait bleu. Ici il fait bleu. Le ruisseau chuchote depuis l’oubli, mais il fait bleu. Un bouton de rose pointe à l’horizon du gel. On attend.

Il fait bleu. Ici il fait bleu. Le ruisseau chuchote depuis l’oubli, mais il fait bleu. Un bouton de rose pointe à l’horizon du gel. On attend.

Il y aura une brèche, on se chauffe les mains au bleu du ciel en attendant cette brèche. On se glisse dans le tuyau des mots qui respirent. On s’offre des parcelles de cœur, des plages de peau où s’allonger au chaud. Il fait bleu. Ici comme une île où retentit de temps en temps l’appel. Celui des grands fonds, une corne un mugissement ruisselant de palpitements qui dans l’hiver bouscule les brumes. On se cache les oreilles aux autres rumeurs. Là-bas n’a pas sa place dans ce bleu. Là-bas on triera les couleurs comme on voudra. On niera. On trompera. On mélangera des tons factices, on fera là-bas des couleurs ce qu’on voudra, on est ici dans ce coulis de bleu qui monte lentement de la terre gelée, et on le chérit, ce bleu, on veille, on passe un pas de côté pour ne pas l’écraser, on parle on décrit son épanouissement.

Quand il entrera en maturité, forci goutte après goutte de l’air dans lequel il aura baigné, on tentera de l’ouvrir aux collines et aux plaines là-bas, aux villes par les sentiers les chemins puis les routes, aux pays par les mers et les airs, ce bleu qui monte ici de la terre gelée, ce possible. Pour le moment, on est ici et il fait bleu et on attise.

Fragment de L’embarquée, recueil en cours d’écriture.

Illustration : Yves Klein 1960, éponges,

pierres et pigments sur

bois et toile, 145 x 116 cm

Extrait, d'Adeline Yzac

Bibi Robinson (le héros) est extirpé de la cave de l’immeuble après l’explosion ; les sauveteurs l’emportent sur un brancard.

[…] les sauve qui peut trimbalent leur récup’, bibi le corps genre crevette cuite contracturé ramassé mal partout, voilà le rez de chaussée d’Hamid, trouée vers le haut, les quatre murs de l’immeuble grimpent au ciel, escaladent l’espace à toute vitesse, veulent foutre le camp de là se faire la belle aller danser la danse du ventre sur les îles ensoleillées, plus rien de l’immeuble indigent, un ventre vide, les fils partout, les fils sectionnés, les tuyaux cassés perforés émiettés fin des réseaux le numéro 16 de la rue a largué les amarres, une belle mise en pièces, un satané dépeçage, le mur côté place Jaurès a toutes les fenêtres explosées lui reste des yeux blancs d’aveugle lui reste que les yeux au ciel pour pleurer, côté parking camus les murs ont la peau cramée gravelée bouffée piquée trouée, avec en plus des apparitions, des traces vieilles d’escaliers murs niches, des dessins peintures frises fresques un grand bouquet de pivoines renoncules camélias fleurs rondes épanouies dansent joyeuses, regardent la misère de haut, l’immeuble devenu cheminée brûle d’anciennes vies secrets murmures cris, ça résonne là-dedans […]

Photographie de Gildas Pasquet

Seize ans, de Stéphanie Gaou-Bernard

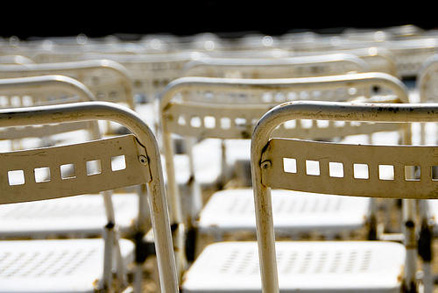

Nous avions rendez-vous. Cinq heures, avait-il dit. Près de la rangée des chaises. Il cherchait ses mots. Vous savez ? Des chaises à… des chaises à résille. À côté du kiosque. Résille avait pris une connotation grotesque immédiatement, presque aussi déplacée que l'invitation elle-même. Cet érotisme lâché sans queue ni tête avait eu le don de me mettre mal à l'aise. Je m'étais attendue à tout de sa part, mais pas à ça. Pas à cette émanation du désir. Vous ne me ferez pas faux bond au moins ? J'y serais. Au conditionnel ? Non, non. J'y serai. Cinq heures tapantes. Près des chaises bien rangées, à côté du kiosque à musique. Oui, j'y serai.

Je n'avais pourtant jamais aimé les squares. Ou, plutôt, je ne les aimais plus depuis longtemps. Me rappelaient mes seize ans où pour la première fois, le cœur battant, je m'étais laissé peloter par un garçon aussi peu expérimenté que moi, empressé d'amour. Non pas d'amour, de concupiscence. Je sens encore avec nostalgie le souffle frais de ses lèvres ventouses dans ma nuque adolescente. Ces mains qui couraient sur ma chair, la moiteur de sa maladresse, le froissé de ses doigts dans mes cheveux. Mes seize ans. Et quoi maintenant ?

Le laisserai-je, celui-là, glisser sa main sous mon pull à grosses mailles qui m'emmuraille, pour naviguer sur les courbes de ma désillusion ? Seize ans, loin déjà. Cinq heures. J’y serai.

Tanger, 2009

Photographie d'Emmanuelle Tafforeau

Chroniques livres

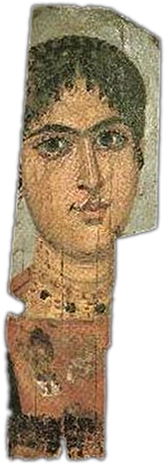

Hypatie d'Alexandrie de Maria Dzielska,

par Anne-Marie Jeanjean

Maria Dzielska esquisse le portrait moral et intellectuel de la philosophe Hypatie, fille du célèbre savant Théon. Portrait d'autant plus intéressant qu’il s’appuie sur la correspondance de Synésios de Cyrène (l’un de ses disciples), les écrits de Socrate le Scolastique et autres passionnants documents qui restituent le climat intellectuel d'Alexandrie, la circulation des hommes et des idées dans le bassin méditerranéen aux IVe et Ve siècles, ainsi que différents courants sectaires agitant une église chrétienne occupée à accroître son pouvoir.

La philosophe dispensait ses cours sous forme de dialogue et donnait des conférences publiques auxquelles se pressaient les hommes chargés de pouvoir. Parmi eux, Oreste, préfet impérial. Selon le témoignage de Damascius, elle était l'une des plus éminentes personnalités d'Alexandrie. L'étendue de ses connaissances — éthique, mathématiques, astronomie —, sa force de caractère et son courage faisaient qu'elle jouissait de la haute estime des élites dirigeantes de la troisième ville de l'empire.

Le cercle de ses disciples aurait puisé sa force à la fois dans l'héritage intellectuel de la philosophie grecque et dans les expériences émotionnelles et mystiques vécues par le groupe, influencé par les traditions orphiques.

Son soutien à Oreste pour limiter le pouvoir de l'église attise l'ire du peu scrupuleux et ambitieux évêque Cyrille. Un attentat contre Oreste, puis une campagne de diffamation bien orchestrée contre Hypatie précèdent l'action des partisans de Cyrille qui vont programmer soigneusement l'assassinat de cette intellectuelle remarquable en mars 415. Bien plus tard viendra la version officielle de "victoire sur le paganisme", puis la chape de silence des historiens et de l'église pour masquer un assassinat purement politique. Reste ceci : « […] la question de l'héritage intellectuel d'Hypatie pour qu'elle soit désormais incontestablement reconnue dans l'histoire des mathématiques et de l'astronomie comme une spécialiste dont on connaît non seulement les titres d'ouvrages, mais aussi le contenu. »

Son soutien à Oreste pour limiter le pouvoir de l'église attise l'ire du peu scrupuleux et ambitieux évêque Cyrille. Un attentat contre Oreste, puis une campagne de diffamation bien orchestrée contre Hypatie précèdent l'action des partisans de Cyrille qui vont programmer soigneusement l'assassinat de cette intellectuelle remarquable en mars 415. Bien plus tard viendra la version officielle de "victoire sur le paganisme", puis la chape de silence des historiens et de l'église pour masquer un assassinat purement politique. Reste ceci : « […] la question de l'héritage intellectuel d'Hypatie pour qu'elle soit désormais incontestablement reconnue dans l'histoire des mathématiques et de l'astronomie comme une spécialiste dont on connaît non seulement les titres d'ouvrages, mais aussi le contenu. »

Les scientifiques sauront-ils lui rendre justice ? Un ouvrage passionnant, bienvenu par les temps qui courent.

Éd. des femmes / Antoinette Fouque, traduit par Marion Koeltz, 2010.

Illustration : Portrait du Fayoum, IVe siècle, peinture sur bois - Musée de Hambourg

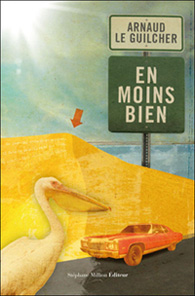

En moins bien,

d'Arnaud Le Guilcher,

par Anne Bourrel

C’est l’histoire d’un type qui se marie avec une fille trop belle pour lui, qui part en voyage de noces dans un camp de vacances un peu trop banal pour elle et qui, assez vite, se retrouve tout seul avec en plus sur le dos toute une plage de dingos à gérer et aussi un pélican sur les talons.

On a pris une table pour deux. Elle était coincée entre un aquarium aux vitres vertes et un mur peint d’un très chouette trompe-l’œil représentant un surfeur taillant la route sur des vagues hautes comme quatre fois l’Empire State Buildings… À l’intérieur de sa cage de verre un homard tricentenaire nous regardait de ses yeux crados. S’il avait eu la parole, il aurait pu nous raconter comment c’était ici à l’époque d’Abraham Lincoln. Au-dessus de nous, était accroché un dauphin empaillé qui commençait à sentir le vieux.

Pas de doute, on était au bord de la mer.

Fausse autofiction, ce livre pop rock déjoue les pièges d’un premier roman. Faux roman américain, le texte s’amuse de l’idée que l’on se fait des Grands Zoteurs d’outre-Atlantique du milieu du vingtième siècle.

Fausse autofiction, ce livre pop rock déjoue les pièges d’un premier roman. Faux roman américain, le texte s’amuse de l’idée que l’on se fait des Grands Zoteurs d’outre-Atlantique du milieu du vingtième siècle.

Musique des mots à fond dans les oreilles, on traverse ce livre qui file le blues (l’amour, l’amour) en se gondolant. Les mots sonnent Motown, Rolling Stones, Elvis. Incantatoire, le nom de la plage de Floride, Sandpiper, où se déroule la majeure partie de la narration, claque comme un refrain gueulé à tue-tête. Dans une autre de ses vies, l’auteur écrit des chansons. Ça délire, ça enivre et le lecteur plonge dans ce roman aussi férocement que le narrateur se saoule.

Les tournures argotiques (dans ses glaviots flottaient quelques bivalves mortes), les rebondissements incessants (une biche qui jaillit soudain d’un coffre de voiture, sic), les irrévérences voire les indécences s’enchaînent à un rythme extravagant. La couleur claque, celle de la mer, du sable, des bungalows, des films français Nouvelle Vague et des voitures américaines années soixante délicieusement kitsch.

En aussi bien sinon mieux, on pense à Bukowsky, Brautigan ou John Fante

Special thanks : Merci à Arnauld Le Guilcher pour son utilisation joyeuse par trois fois au moins du mot « pattemouille ».

Éd. Stéphane Million, 2010. Couverture, conception graphique Plaisirs de myope.

Les oubliés

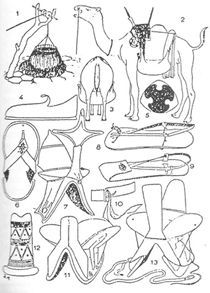

Méharées de Théodore Monod, 1937,

par Françoise Renaud

Livre oublié ? En tout cas rangé au rayon Sciences ou Aventures alors qu’on devrait le trouver dans l’espace littérature. Son auteur, biologiste, spécialiste des poissons, écologiste avant l’heure, explorateur, savant émerveillé, est aussi un écrivain de talent.

Livre oublié ? En tout cas rangé au rayon Sciences ou Aventures alors qu’on devrait le trouver dans l’espace littérature. Son auteur, biologiste, spécialiste des poissons, écologiste avant l’heure, explorateur, savant émerveillé, est aussi un écrivain de talent.

« La pièce se joue au désert. » entre 1923 et 1936. Théodore Monod nous embarque pour de longs raids à dos de chameau à travers la Mauritanie, du golfe de Guinée au lac Tchad, du Hoggar au Niger. Pour lui, le voyage saharien est pareil à la navigation en haute mer, sa préparation tout aussi minutieuse. Les oasis sont des ports, la caravane un vaisseau, les sentiers chameliers mouvants comme les vagues.

Tout de la nature l'intéresse : cailloux et dunes, serpents et coléoptères, fruits et herbes rares. Il porte la « veste aux indispensables poches qui abritent montre, tubes, loupe, couteau, carnet », aussi la musette à bocaux et l’herbier qui lui battent le flanc. Il collecte, dessine sans relâche, se préoccupe d’ethnologie et de topographie. Des heures durant il y a la fournaise qui flamboie, nulle ombre, 80° au sol. Au sommet de sa monture, l’homme est « cloué entre ciel et terre, comme en un haut pilori ». Mais « au crépuscule le sable devient mauve, le feu du campement est une fleur rouge. » Il éprouve alors comme une brûlure fascinante dans cette liberté qu’on ne ressent qu’au milieu du désert, dans cette inépuisable soif de savoir.

On voit combien l’écriture de Monod s’est façonnée au pas lent des méharis et à l’image du décor : sèche et précise, nerveuse et musclée. Elle fourmille de détails — la culture de l’écrivain est considérable —, analyse et questionne avec « l’infatigable patience et la paisible obstination du limaçon explorant une planche de laitue ». Et le lecteur s’émerveille d’un canyon tapissé de sable doux, d’un galet poli, d’une hirondelle égarée. Toujours en arrière des mots « une certaine saveur de liberté, de simplicité… une certaine fascination de l’horizon sans limites, du trajet sans détours, des nuits ans toit, de la vie sans superflu. »

On voit combien l’écriture de Monod s’est façonnée au pas lent des méharis et à l’image du décor : sèche et précise, nerveuse et musclée. Elle fourmille de détails — la culture de l’écrivain est considérable —, analyse et questionne avec « l’infatigable patience et la paisible obstination du limaçon explorant une planche de laitue ». Et le lecteur s’émerveille d’un canyon tapissé de sable doux, d’un galet poli, d’une hirondelle égarée. Toujours en arrière des mots « une certaine saveur de liberté, de simplicité… une certaine fascination de l’horizon sans limites, du trajet sans détours, des nuits ans toit, de la vie sans superflu. »

Première édition : Je sers, 1937, 1947, Actes Sud, 1989

Illustration : carnet de terrain de l’auteur

Le Funambule

de Jean Genet, 1958,

par Valéry Gabriel Meynadier

Pupille de l’assistance publique, Jean Genet ne saura rien sur ses origines sinon le nom de sa mère et sa date de naissance, le 19 décembre 1910. À dix ans il commet son premier vol, à treize connaît sa première fugue, à seize est envoyé au bagne pour enfants. Il en sort pour s’engager dans la Légion où il restera six ans. Il devient alors déserteur, voleur de livres, prostitué, taulard — quatorze années en tout.

La prison pour Jean Genet est un bureau d’écriture. Il écrit son premier texte à Fresnes en 1942 : Le Condamné à mort, un poème d’une grande rigueur métrique et d’une écriture placentaire jamais lue. Un auteur vient de naître. La même année, Notre Dame des Fleurs. En 43, Le Miracle de la rose. Il faut l’imaginer la nuit dans sa cellule, la nuit et son stylo sacrificateur opérant chaque mot dont il fait gicler le sperme, le sang, toutes les humeurs avant d’y déposer la sienne propre. Des mots « transsexuels », traîtres à leur naissance. Jean Genet est un traître, un délateur, un monstre.

En 1964, il rencontre Abdallah Bentaga, coup de foudre. Edmund White, écrivain et biographe de Genet, écrit : « Il poussa son amant, funambule de profession, à tenter des numéros toujours plus périlleux, jusqu’à ce qu’il chute, non pas une, mais deux fois; estropié il finit par se suicider, avec le Nembutal de Genet. »

Genet a besoin de mort et de sexe pour renaître à chaque fois à travers l’écriture et c’est pour Abdallah qu’il écrit Le Funambule.

La dernière phrase touche au soleil : « Il s’agissait de t’enflammer, non de t’enseigner. » Genet est un pyromane, il fait feu de tout bois et tout devient littérature. De ce suicide, il tirera un enseignement brûlant. En fait il s’adresse à l’artiste, écrivain, musicien ou fil-de-fériste : « Tu ne saurais être malheureux par la maladie, par la faim, par la prison, rien ne t’y contraignant, sois-le par ton art. » Il parle « de la solitude mortelle, de cette région désespérée et éclatante où opère l’artiste ». Il berce et console, il nous enfante.

En 1991, Nico Papatakis réalise Les équilibristes librement inspiré du livre (avec Michel Piccoli et Lilah Dadi) — un film magnifique.

Genet meurt seul le 15 avril 1986 dans une chambre d'hôtel. Il a choisi d’être enterré à Larache au Maroc dans un cimetière bordé d’une prison civile et d’un ancien bordel.

Photographie : JC Carbonne, 2009, solo de et par Angelin Preljocaj

Billet

Rendons à Loundrès… par Claude Darras

Albert Londres (Vichy 1884 - en mer 1932), journaliste français, fut un des premiers à accomplir des reportages internationaux pour le compte du Petit Parisien et de L'Excelsior. Il a toujours lutté au travers de ses écrits contre l’injustice et l’absurdité. Il mourut dans l'incendie du Georges-Philippar dans l'océan Indien. Il a laissé de nombreux livres dont Au bagne, 1923, où il dénonçait le régime pénitentiaire en Guyane, et Pêcheurs de perles, 1931. Un prix de journalisme très prisé a été fondé sous son nom.

Le patronyme d’Albert Londres n’a rien à voir avec le port sur la Tamise, il reprend en fait le nom Loundrès de ses ascendants gascons. Modeste comptable, Albert Londres avait été chargé, à trente ans, de comptes rendus parlementaires avant de courir le monde. Mais contrairement aux assertions d’un universitaire aixois, contributeur d’une docte revue de sciences humaines dont je tairai le titre, il ne savait pas nager ni conduire une automobile ; il ne parlait de surcroît aucune langue étrangère… En Afrique, en Palestine en Chine, dans les déserts, au front ou dans les asiles, il regarde et il écoute. Il écrit aussi avec un brio rapide et nonchalant, dans un style hugolien marqué par l’ironie et l’indignation (qui lui vaudront souvent des déboires et des insultes). Il donna d’ailleurs de son métier une définition plaisante : « Un journaliste n’est pas un enfant de chœur et son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de roses ».

Le patronyme d’Albert Londres n’a rien à voir avec le port sur la Tamise, il reprend en fait le nom Loundrès de ses ascendants gascons. Modeste comptable, Albert Londres avait été chargé, à trente ans, de comptes rendus parlementaires avant de courir le monde. Mais contrairement aux assertions d’un universitaire aixois, contributeur d’une docte revue de sciences humaines dont je tairai le titre, il ne savait pas nager ni conduire une automobile ; il ne parlait de surcroît aucune langue étrangère… En Afrique, en Palestine en Chine, dans les déserts, au front ou dans les asiles, il regarde et il écoute. Il écrit aussi avec un brio rapide et nonchalant, dans un style hugolien marqué par l’ironie et l’indignation (qui lui vaudront souvent des déboires et des insultes). Il donna d’ailleurs de son métier une définition plaisante : « Un journaliste n’est pas un enfant de chœur et son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de roses ».

Entretien

Du texte à la scène, entretien avec Astrid Cathala, par Jean Reinert

Astrid Cathala est comédienne et metteur en scène. Ses derniers rôles : dans Bagdad mon amour (mise en scène : Flavio Polizzy, 2008) et Kyoto forever (mise en scène : Frédéric Ferrer, 2009/2010). Elle a monté Le sas de Michel Azama, Novecento : pianiste d’Alessandro Baricco et trois textes courts de Jean Reinert dans la cadre de Quatre costumes en quête d’auteurs (Théâtre du Hangar, 2010). Elle est aussi directrice littéraire des éditions L’Œil du Souffleur.

Astrid, tu as au départ une formation de comédienne. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de te voir sur scène et je sais que tu es une actrice accomplie. Qu’est-ce qui t’a amenée à la mise en scène ?

Les comédiens. Plus précisément, des femmes. Je n’ai jamais consciemment désiré faire de la mise en scène. J’ai été demandée ! J’ai de la chance ! Micha Cathala pour jouer Le Sas, puis Fabienne Augié pour Novecento. Ces deux mises en scène ont été soutenues par Jacques Bioulès. Par la suite, il m’a demandé si je voulais participer au grand défi de Quatre costumes en quête d’auteurs au Théâtre du Hangar… C’est le désir des acteurs qui enclenche mon désir de metteur en scène. Je n’ai jamais choisi les textes, ce sont eux qui se sont imposés à moi. Et ça continue ainsi pour l’instant : ma prochaine mise en scène, c’est encore l’acteur qui la génère.

Pourrais-tu dire comment ton expérience de comédienne contribue à ton élaboration d’une mise en scène ?

Pourrais-tu dire comment ton expérience de comédienne contribue à ton élaboration d’une mise en scène ?

Je n’en sais rien. Je ne sais pas si cela sert ou non. Je crois que non. Il y a des metteurs en scène qui ne jouent pas, des acteurs qui ne mettent pas en scène, bref, ça n’est pas si lié que cela. Ce que je sais, c’est que je ne suis pas au même endroit du tout. Ce sont deux actions distinctes. Deux postures, deux statuts différents. Lorsque je mets en scène, je ne joue plus. Lorsque je joue, je ne mets pas en scène. Et je n’ai pas envie de jouer si je mets en scène, pas envie de mettre en scène si je joue. Je ne suis pas la même personne. Ça ne touche pas les mêmes endroits du corps ni de l’esprit.

À quel moment, ou peut-être à quels moments ou à quels niveaux, intervient le texte dans le travail de la mise en scène ?

Il n’intervient pas, c’est la base ! C’est de lui que tout démarre, c’est la clé. Ce que le texte raconte, « entre ses lignes », ce qui n’est pas écrit mais qui est dit. Ensuite il y a l’interprétation que j’en fais. Sans parler de tout ce qui échappe, à l’auteur, aux acteurs, au metteur en scène. Le texte, s’il y a texte, n’est pas un intervenant, c’est la fondation. L’histoire écrite et racontée est la structure. C’est à partir de cet élément-ci que tout commence, qu’on le veuille ou non. Sinon, il faut écrire son propre texte, et non se servir de celui des autres. Le texte n’est pas un encombrant, sauf si on le traite ainsi.

Je dois dire qu’au vu de tes mises en scène, ce qui m’a frappé chaque fois, c’est ton intelligence du texte ; par là, je veux parler d’une proximité qui peut être complice ou critique, et qui n’exclut pas la sensation et le sentiment. Qu’est-ce qui pourrait te faire accepter ou refuser un texte ?

Si je devais choisir, je dirais que le texte idéal serait un texte qui permettrait le pont entre l’anecdote et l’universel. Je ne sais pas si je suis claire, je dois encore pratiquer pour être tout à fait en mesure de répondre à cette question. Bien sûr, le style, la situation, la construction, la langue, mais au-delà de tout cela, le plus nécessaire c’est ce qui le fonde. Son souffle, ses inspirations, ses origines, ses motivations. Il faudrait que je précise, je sais ! Pose-moi la question dans trois, quatre ans !

Site des éditions L'Œil du Souffleur

Photographies : portrait d’Astrid Cathala, Kader Kada / Spectacle Judith, Thierry Ganivenq

Arts plastiques

Rouille, 2010, de Barbara Heide

« Une question de regard : le travail sur la matière met en évidence la beauté cachée, particulièrement dans des objets abandonnés. Le traitement abstrait est une forme plasticienne de photographie. La déformation prête à l’objet une nouvelle vie esthétique. Avec des jeux de lumière naturelle je cherche à conforter le regard et le détourner de l'objet lui même. »

D'origine allemande, Barbara Heide est installée en France depuis plus de 30 ans. Après une carrière professionnelle interrompue en 2004, elle se consacre à la peinture, puis se lance dans la photographie numérique en 2006.

- avril 2009 : « Textures », exposition personnelle, médiathèque de Pézenas (34)

- mai 2009 : « Eau de vie - eau de mort », exposition dans le cadre du festival Mai de la Photo, Pézenas (34)

- 2010 : exposition, festival de photo, Toulouse, MAP10, participation au projet Olympus « Regard de femme »

- 2011 : « Les modifications climatiques », exposition prévue à Rio de Janeiro avec 20 photographes du monde entier.

Marines, de Jeannine Gilles-Murique (1924-2002)

Ci-dessus : Silhouettes, 1970, huile sur toile, 24 x 30 cm.

Ci-contre : Nageur, 1975,

huile sur toile, 100 x 70 cm

(série des Vagues).

En-dessous : Ile d’Yeu, 1970, huile sur toile, 73 x 92 cm.

Un immense silence. Un silence vide enveloppe cet univers pétrifié où l’homme élémentaire, malhabile et manquant d’audace, hésite à se dégager. À la veille d’être, il pose un regard étranger sur le désert tourmenté qui l’entoure et auquel il reste encore attaché par un invisible cordon ombilical.

Pour le moment, la masse d’où il est issu, subit une pression lente et irréversible venant des profondeurs. Et le monde, à peine réveillé de son coma originel, amorce cette lente évolution qui donne une conscience exacte de l’immobilité du temps.

Pierre Paret

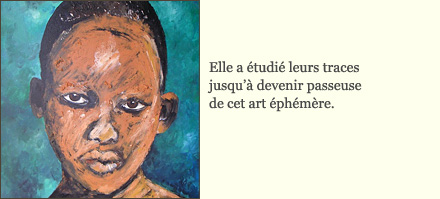

Mémoire de l'origine, de Marie Doutrelant

De haut en bas :

Femme fleurs, terre, pigments, acrylique, 40 x 40 cm

Homme terre, terre, pigments, 50 x 50 cm

Frères complices, terre et pigments 80 x 60 cm

Femme étoile, sable, pigments, fleurs, acrylique, 30 x 30 cm

Terres, terre, pigments, acrylique, 40 x 40 cm