Magazine

Conception graphique et webmaster : Pascal Steichen - Rivages Graphiques

Sommaire

n°36 - septembre 2014

Prochain numéro : 2015

Appel à textes permanent.

Envoyer vos propositions à contact@autour-des-auteurs.net

Ours

Comité de rédaction : Raymond Alcovère, Françoise RenaudRédactrice en chef :

Françoise Renaud

Directeur de publication :

Pascale Ferroul

Les archives

n° 1 - mars 2007n° 2 - avril 2007

n° 3 - juin 2007

n° 4 - septembre 2007

n° 5 - novembre 2007

n° 6 - janvier 2008

n° 7 - mars 2008

n° 8 - mai 2008

n° 9 - juillet 2008

n° 10 - septembre 2008

n° 11 - novembre 2008

Spécial Eros

n° 12 - février 2009

n° 13 - avril 2009

n° 14 - juillet 2009

n° 15 - novembre 2009

n° 16 - février 2010

n° 17 - avril 2010

n° 18 - juillet 2010

n° 19 - septembre 2010

n° 20 - novembre 2010

Spécial Mémoire

n° 21 - janvier 2011

n° 22 - mars 2011

n° 23 - juin 2011

Spécial Résistances

n° 24 - septembre 2011

n° 25 - décembre 2011

n° 26 - février 2012

n° 27 - avril 2012

n° 28 - juillet 2012

Spécial À Croquer

n° 29 - septembre 2012

n° 30 - décembre 2012

n° 31 - février 2013

n° 32 - avril 2013

n° 33 - juin 2013

Spécial Animal

n° 34 - septembre 2013

n° 35 - décembre 2013

Index par rubriques

Index par auteurs et artistes

Édito

Pour ce numéro spécial, nous avons proposé d'écrire sur des personnages de roman inscrits dans la mémoire depuis longtemps ou rencontrés récemment. Peu importe l'époque. Des personnages qui ont compté, touché, bouleversé. Des personnages que nous aurions aimé créer.

Les personnages de roman ont une vie propre. Certains ont pris place dans l'histoire de la littérature et ont supplanté les écrivains qui les ont conçus. D'autres moins célèbres nous ont interpelés, nous en particulier. Tous ont des noms, ils habitent quelque part, ils ont un tempérament bien à eux. Ils nous ressemblent ou au contraire se situent à l'opposé de nous. Ils commettent certains actes héroïques ou terrifiants, rient ou souffrent, éprouvent toutes espèces de sentiments.

Et cela nous interpelle, nous lecteurs, dans nos vies et dans nos espoirs, nous parlent de ce que nous avons rêvé et n'avons pas pu réaliser, nous influençant par ricochet, en tout cas nous procurant des sensations incomparables.

Comiques ou romantiques, réels ou fantastiques, solitaires, invisibles, rusés, torturés, vous les aimerez tous.

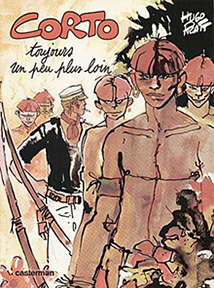

Et vous chevaucherez aux côtés de Don Quichotte ou Zorro, frissonnerez avec Han d'Islande, passerez à travers les murs avec l'homme invisible. Vous vous laisserez séduire par Orlando ou Corto Maltese, énerver par Hercule Poirot. Vous tiendrez la main de Madame Bovary. Bref, vous aurez probablement envie de les retrouver pour de vrai dans les livres. Voilà bien notre projet.

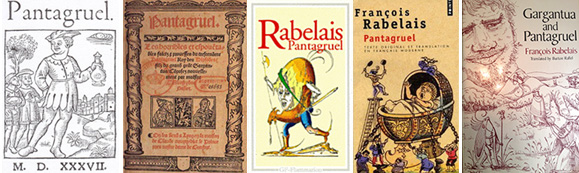

Les funérailles de Pantagruel (1532)

de Jean Reinert

13.09.2121 ^^^ de la revue télépathique Fun’n B : Apprenons mort de l’illustre Pantagruel. Il avait 606 ans. Funérailles sans nul doute exceptionnelles. Avons dépêché sur les lieux envoyé spécial Alcofribas.

Depuis Polypolis, il me faut deux heures, à bord de mon cycloplane, pour atteindre la plaine littorale où a choisi de s’éteindre Pantagruel. C’est à deux pas des vestiges de Montpellier où vécu un temps le génial géniteur du géantissime héros. Je découvre avec émotion l’ample dépouille, reposant au le lieu dit d’Entrelac, près l’étang de l’Arnel : ses pieds trempotent dans la vasque méditerranéenne tandis que l’auguste chef repose entre deux mamelons des monts dits de La Gardiole. Le visage débonnaire, auréolé de cistes, de chênes kermès et de lentisques, est à peine altéré par les ans. Le phallus, que dresse l’érection post mortem, culmine à une hauteur de 1234 verges. C’est un phare pour les délégations venues de toutes parts lui rendre l’ultime hommage… et un poste d’observation inégalable : j’y arrime mon cycloplane.

La foule qui survient de toutes parts est considérable ; elle se presse en rangs serrés au travers des étangs et des garrigues. Il y a les pélagides qui ont des nageoires en place de bras, les saturniens à la démarche lestée de plomb, les procotoles, avec ventre de flanelle et occiput d’acier chromé, les médiachroniques qui sont ridés comme peau de chagrin, les avatars, qu’on dit innombrables, les logomachiques, qui ont paroles triviales mais point d’ouïe, les irradieux, dont les mâles ont de trois à dix pénis et les femelles sont octosextiles, les irradiables à roues, les cécitules, sans yeux mais avec sonars au bout des doigts, les chromoloques, fuselés comme carrosseries d’automobiles antiques, les outrecuidants dont le nez a fonction d’étrave, les goélands qui sont oiseaux d’avant le déluge. Tandis que le flot s’écoule dans le recueillement, une théorie de thuriféraires appointés prononce en continu l’éloge funèbre.

Les songes drolatiques de Pantagruel, par François Rabelais

Étant donné l’ampleur du rassemblement, il y a quelques incidents à signaler. Mille deux cent cinquante trois individus de toutes catégories, convaincus d’avoir voulu prendre des images, sont décérébrés sur le champ en vertu de la loi iconoclaste par les bourreaux patentés. Ce qui n’empêchera pas, on s’en doute ! à une kyrielle de clichés et de clips plus ou moins trafiqués de circuler sur les réseaux. Nous observons également quelques précipitations alternativement acides et basiques, et le passage d’un nuage radioactif suivi d’un orage magnétique, qui provoquent une mortalité particulière au sein des populations sensibles ayant omis de se munir des protections idoines. On dénombrera encore douze mille trois cent vingt-cinq individus piétinés, sept mille cinq cent vingt-deux noyés, mille six cent soixante-sept irradiés, dix neuf mille deux cent sept décès par incident de prothèse et trois cent vingt-cinq morts inexpliquées, ce qui fait avec les exécutions un total de cinquante mille décès précipités pour ce jour mémorable de l’hommage officiel, bilan exceptionnellement modeste comme à coup sûr ne manquera pas de le souligner l’OPIL (Office de Protection de l’Individu Libre). D’autant plus modeste qu’une évaluation des copulations favorisées par le rassemblement donne une projection de deux cent mille conceptions dont on peut estimer qu’un quart seront menées à terme. Il faut ajouter à cette prévision les conceptions hermaphrodites, qui échappent à toute déclaration et ne sont donc pas prévisibles. On peut d’ors et déjà prédire que le bilan final de ce rassemblement en terme de population sera nettement positif.

L’ampleur de cet hommage témoigne de la réputation parmi les post humains de l’ultime représentant de l’humanité une et indivisible. Que va-t-il à présent advenir de sa dépouille mortelle ? De l’avis général autorisé, elle s’enfoncera lentement dans le sol mouvant de la plaine littorale, telle jadis un navire sombrant peu à peu dans le flot. Le phallus phénoménal marquera longtemps encore le lieu du naufrage. Ne doutons pas qu’il sera l’objet d’un actif pèlerinage car déjà, curieux, fidèles pantagruéliques, sylphides en mal d’enfants, éjaculateurs précoces, adeptes du priapisme, en une longue file dévote s’y succèdent patiemment : qui, pour toucher (les pédonculés), qui, pour voir (la grande catégorie des oeillards), qui, pour baiser (les labiobiles) le prodigieux membre. Puis, dans un avenir imprévisible, ce dernier témoignage de l’Humain trop humain disparaîtra lui aussi à jamais !

François Rabelais (1530-1553)

Au début de la littérature française il y a un prodige d’invention verbale, de liberté créatrice et critique, et d’érudition qui a nom François Rabelais. Étudiant en médecine à Montpellier en 1530, il plonge sa plume dans le vin de Mireval (qu'il célébrera !) avant d'écrire, entre 1531 et 1553 quatre livres (Pantagruel, Gargantua, Le Tiers livre, Le Quart livre) et en partie Le Cinquième livre, qui sont autant de leçons d'écriture et de liberté.

À Don Quijote ! (1605)

de Jean-Jacques Marimbert

Magnifique Chevalier de la Triste Figure,

enfin, triste, plutôt extatique, au-delà de,

qu'est-ce donc que l'aventure sinon l'extase,

car la réalité, — que foule allègrement Sancho

sur Grison, Sancho la panse, olives oignons

petit vin au cruchon et voilà la vie, oui la vie,

sous un olivier, sieste quand tout s'agite, mais

écuyer de son Bon Maître, qui voit et pense

comme nul autre, par magie, imagination à

cheval sur l'efflanquée Rocinante, qui les

mène là où nul destrier n'est fichu d'aller

—, la réalité étroite et fausse cache le mal

partout qu'il faut donc bien pourfendre !

Ô Magnifique Ingénieux Hidalgo, ouvre

les portes secrètes du monde, fais souffler

le vent de la création, éclater de rire le tragique,

et dramatise le cocasse à n'en plus finir !

Le suivre, être à ses côtés, c'est bien cela vivre,

ou mieux, exister, jaillir hors de tout, et de soi

d'abord, donner du sens à tout, pensez, un moulin,

là, mais oui, bataillons, inventons avec ce digne

émule d'Amadis de Gaule, le moderne roman,

roman tout court, la littérature, la véritable vie,

courons l'aventure hic et nunc ! Est-ce folie ? Non,

folie que surseoir et attendre. Pour espérer quoi ?

Que l'amour nous vienne ? Créons-le, portons-le

si haut que rien jamais ne pourra l'éteindre ! Ou

que la joie et le bonheur nous tombent dessus au

coin de la rue ? Mais allons au devant, droits et

justes, défendons les belles valeurs de la chevalerie,

qui font d'une femme une princesse, d'un homme

un grand, ami, ennemi, bataillons avec générosité

non contre les hommes, mais contre le malheur,

la bêtise, l'injustice, la laideur, la médisance,

l'hypocrisie, le mensonge, l'envie, la tromperie !

Et que l'amour soit absolu, éternel, total pour

Dulcinea del Tobosco, pur produit d'Éros, beauté

idéale donc réelle, au service de qui les plus

grandes œuvres seront accomplies, à qui sera

offerte toute vie de vaillant Chevalier servant.

Mais voilà, Don Quijote est tout de même

décalé, à part, étonnant, irritant, dérangeant,

provocateur, et même un rien ridicule, tant

il se jette dans d'inextricables situations, oui,

tombé dans le puits de Thalès, il fait rire à ses

dépens, un naïf, en somme, rhapsode errant

il tisse une fresque extraordinaire, l'ordinaire

nous assomme, nous englue, nous écrase, nous

lamine, nous ôte toute légèreté, toute liberté,

alors folie peut-être, mais salvatrice, prophétique !

Mais, lisant le Quijote, dehors, je sens gronder

le Temps… La Mort, triste figure, oui, la vraie.

Je lis encore ce qu'il advint du Chevalier,

je suis chez moi, ne sais plus où, ici, là-bas,

La Mancha s'étire sous un soleil de plomb.

Mais à la fin du Quijote, fort vent tourbillonnant,

la page soudain frémit, volets fenêtres battent,

il pleut sur le tapis le fauteuil, je me lève d'un bond,

là me fige. Que sait-on de la mort ? Ce n'est rien.

Le temps presse Alonso Quixano le Bon. Je fus fou.

Ô sagesse du fou… Les rideaux arrachés saignent

sur les carreaux, fermer tous les volets sinon,

sinon quoi, rien, et là-bas le vieillard, les yeux

grand ouverts, dicte son testament, dehors furie

colère, arbres ciel océan sens dessus dessous,

je dois tout claquemurer, sacrements du dernier jour,

errant ici et là, surface déchiquetée failles bleues

noires, une montagne de ciel, esprit de la forêt.

Ci-gît le robuste Hidalgo, rendit l'âme, mais à qui,

le toit craque s'envole, ni portes ni fenêtres,

laisser entrer l'eau, toute l'eau et la terre,

lit des fleuves, et le ciel profond, enfourcher

Rocinante, et, sur la berge infinie, planter droit

l'épouvantail à la gloire du monde superbe,

Don Quijote croque-mitaine, mais personne

n'a peur, il n'y a plus personne, pages diluées,

visage de Sancho Panza sculpté dans les nuages,

s'étonne de la colère du vent, mon Bon Maître !

Les mots roulent, happés, enfin s'ouvre le vide.

Que sait-on de la mort, de la vie ? ¡ Vale !

Don Q (1605)

de François Teyssandier

J’ai toujours eu de l’admiration pour Don Q. Qu’un homme à l’aspect aussi famélique ose se lancer à l’attaque d’un ennemi imaginaire avec la fougue d’un adolescent rebelle, armé d’une lance et montant une rosse efflanquée, quoi de plus admirable en effet ? Surtout quand on sait que les prétendus soldats n’étaient que des moulins à vent aussi inoffensifs que des épouvantails à moineaux qui gémissaient à fendre l’âme et dont les ailes vermoulues tournaient au gré du vent pour moudre un blé qui donnait une mauvaise farine, puis un pain médiocre.

Oui, que d’imagination à la fois pathétique et touchante de la part d’un homme acariâtre qui houspillait sans cesse son valet, dont la panse rebondie débordait de son froc, ce qui ne l’empêchait pas d’être plus lucide que son maître. Don Q. prenait tellement ses désirs pour des réalités qu’il aurait pu devenir un homo politicus. Mais il préférait, avec une humilité qui l’honore, aux fastes des Palais la poussière étouffante des chemins de la liberté. Emberlificoté dans un entêtement qui a fait au cours des siècles sa renommée, il se refusait à croire son valet et rejetait ses arguments à grands moulinets de bras qui n’effarouchaient que les oiseaux. Il pouvait faire preuve d’une condescendance un peu hautaine envers cet homme du peuple, mais elle était au fond dénuée de toute méchanceté.

Oui, j’ai toujours été séduit par cet homme aveuglé par sa conception fantasque d’un monde dans lequel il se plaisait à vivoter d’amour platonique, de pain rassis et d’eau pas toujours fraîche. Sa naïveté enchante. Elle est pure comme celle d’un homme qui se réfugie dans ses rêves. « Foin du réel ! », telle était sa devise. La pauvre Rossinante aurait pu dire la même chose si elle avait eu l’usage de la parole et si son maître lui avait donné assez à manger chaque jour, ce qui n’était pas le cas.

Je me demande si je ne devrais pas avoir le courage d’imiter Don Q. Pas seulement parce que je pratique moi aussi l’équitation, pas seulement non plus parce que je pars en guerre contre tous les faux-semblants de notre société mercantile, mais parce que j’aimerais que l’on reconstruise et dissémine un peu partout des moulins à vent qui redonneraient aux paysages saccagés par la main de l’homme leur charme d’antan. Me voilà prêt à partir en croisade, avec pour seule arme de combat des discours aussi verts que les prés de mon enfance, pour porter la bonne parole dans les campagnes les plus déshéritées de notre pays. Il me faut à présent trouver mon Sancho P. Un homme intègre et dévoué qui me suivra fidèlement comme mon ombre, tout en gardant son libre-arbitre. Ensuite, advienne que pourra !

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)

Romancier, poète et dramaturge espagnol. Après des études succinctes, il devient soldat. Participe à la bataille de Lépante (1571) au cours de laquelle il perd sa main gauche. Retenu prisonnier à Alger, il regagne son pays en 1580. Après un roman pastoral, La Galatea, il publie son chef-d’œuvre L’Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, en deux parties (1605-1615), un roman picaresque, parodie drolatique des romans de chevalerie. Il écrit aussi des poèmes, dont Le Voyage au Parnasse (1614) et des œuvres théâtrales. Le Siège de Numance a traversé les siècles. Ses personnages Don Quichotte, Sancho Panza, et Dulcinée sont devenus mythiques.

Han d'Islande (1880)

de Francis Zamponi

« Sa barbe était rousse et touffue, et son front, caché sous un bonnet de peau d'élan, paraissait hérissé de cheveux de même couleur; sa bouche était large, ses lèvres épaisses, ses dents blanches, aiguës et séparées; son nez, recourbé comme le bec de l'aigle; et son oeil gris bleu, extrêmement mobile, lançait un regard oblique, où la férocité du tigre n'était tempérée que par la malice du singe. Ce personnage singulier était sur le long manche de laquelle il était appuyé; ses mains étaient couvertes de gros gants de peau de renard bleu… »

« Sa barbe était rousse et touffue, et son front, caché sous un bonnet de peau d'élan, paraissait hérissé de cheveux de même couleur; sa bouche était large, ses lèvres épaisses, ses dents blanches, aiguës et séparées; son nez, recourbé comme le bec de l'aigle; et son oeil gris bleu, extrêmement mobile, lançait un regard oblique, où la férocité du tigre n'était tempérée que par la malice du singe. Ce personnage singulier était sur le long manche de laquelle il était appuyé; ses mains étaient couvertes de gros gants de peau de renard bleu… »

Cette attrayante figure est celle de Han d’Islande, un serial killer nordique sévissant en Norvège à la fin du dix huitième siècle. On fait sa connaissance dans une morgue où gisent quelques cadavres déchiquetés par ses soins et où, « armé d'un large sabre, d'un poignard sans fourreau, et d'une hache à tranchants de pierre » il récupère le crâne d’une de ses victimes. Il lui en effet venu l’idée charmante de l’offrir à la mère de celui qui le portait en le lui présentant entre ses « ongles durs et retors comme ceux d’une bête fauve »…

Je savais que le père de Han d’Islande, Victor Hugo, fut un visionnaire dans des domaines aussi divers que l’avenir des États-Unis d’Amérique, celui de l’Europe, l’abolition de la peine de mort ou l’instauration de la République. J’ignorais qu’il avait exercé ce don médiumnique en matière de marketing romanesque.

En effet, il n’a que 18 ans, en 1821, lorsqu’il se lance dans le genre littéraire qui, presque deux cent ans plus tard, submergera le monde : le polar nordique ! Il fallait le faire. Bien sûr, les esprits chagrins objecteront qu’un éditeur actuel n’eut publié cette œuvre qu’après l’avoir débarrassée des longues digressions historiques et des dialogues amoureux désuets qui en retardent l’action. Mais une fois cette petite remise au goût du jour effectuée, publié en France comme une traduction de l’auteur norvégien Viktoor Hugölanson, Han d’Islande serait prêt à connaître une nouvelle existence sur les rayons des libraires modernes. Et peut-être même à obtenir un prix prestigieux.

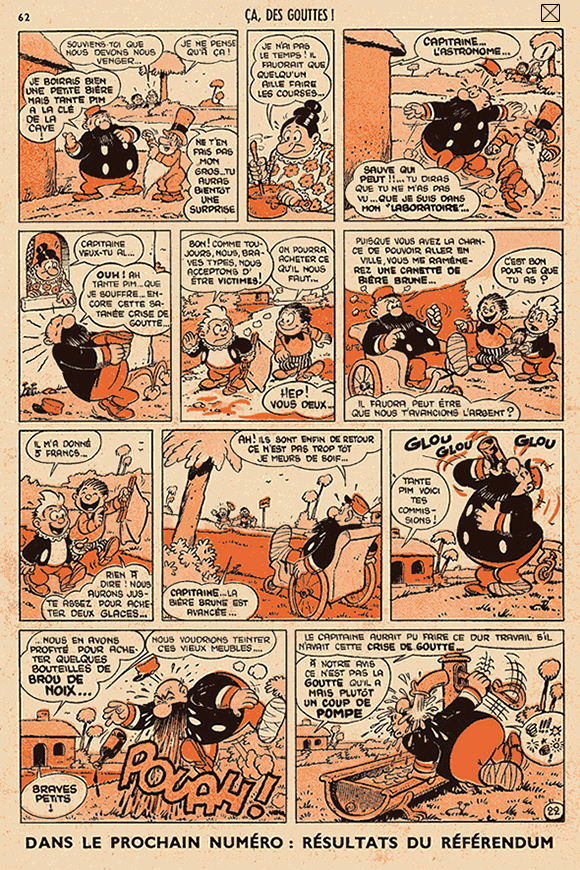

Pim Pam Poum (1897)

d'André Gardies

De tous les illustrés qui s’accumulaient sur les étagères de la chambre, ma préférence allait aux aventures de Pim Pam Poum qu’on trouvait dans le célèbre Journal de Mickey.

C’étaient bien sûr les farces qui me plaisaient, celles que Pam et Poum, les deux garçons, ne cessaient de déployer à chaque grande page : essaim d'abeilles glissé dans la boîte à papillons, gâteaux dérobés, éléphanteau sans cesse trompé, cascade détournée, poivre à éternuer ou encore œufs de zèbre déposés au milieu de la basse-cour. S'ajoutait à cela la drôlerie des punitions que parfois ils subissaient et, plus tard, leurs démêlées avec Adolphe, l'hypocrite petit génie, gominé et civilisé.

Mais le charme de cette série venait surtout du caractère incongru de cette tribu. Que faisait-elle, perdue et isolée, dans cette "île Bongo", dans cette Afrique inconnue et farfelue où se côtoyaient éléphants, chèvres, singes, autruches, nègres, mares, pommes, bananes et tartes à la fraise (c'est ce même monde illogique et farfelu que je retrouve aujourd'hui dans les films de Iotar Iosselliani ) ? À quelle curieuse nécessité pouvait bien répondre, en un tel lieu, cet apprentissage du latin qu'imposait miss Ross, à coup de punitions et de devoirs ? César et la guerre des Gaules y étaient aussi déplacés que le grand bicycle "araignée" sur lequel s'était juché le Capitaine.

Étrange famille aussi puisque aucune parenté ne s'affichait, à l'exception de "tante" Pim. Qui était le Capitaine ? Qui était l'astronome à la longue barbe blanche, grand amateur de golf ? Et ce troisième personnage en tenue coloniale, qui surgissait sans crier gare et qui disparaissait tout aussi arbitrairement ? Peut-être l'explication figurait-elle dans les premiers épisodes, mais ils étaient absents du seul "relié" dont je disposais.

Étrange famille aussi puisque aucune parenté ne s'affichait, à l'exception de "tante" Pim. Qui était le Capitaine ? Qui était l'astronome à la longue barbe blanche, grand amateur de golf ? Et ce troisième personnage en tenue coloniale, qui surgissait sans crier gare et qui disparaissait tout aussi arbitrairement ? Peut-être l'explication figurait-elle dans les premiers épisodes, mais ils étaient absents du seul "relié" dont je disposais.

La nuit venue l'étrangeté croissait d'un degré encore. Les trois personnages féminins, tante Pim, miss Ross et Léna la petite sœur, dormaient dans le même lit, tandis que dans la chambre voisine, les trois hommes se serraient eux aussi sous la même couverture. Seuls Pam et Poum, en poursuivant leur complicité dans leur lit à deux places étaient conformes à l'attente.

De cette comédie familiale émanait un grand souffle de liberté. La liberté, bien sûr, que prenaient les petits garnements à l'égard de l'ordre adulte, la liberté aussi que représentait l'absence d'école au milieu de ces grands espaces vierges. Cependant, la plus importante, la plus radicale, celle qui bousculait les idées reçues, c'était la liberté prise par le dessinateur et le scénariste à l'encontre de la vraisemblance. Ni le monde représenté, ni les actions qui s'y déroulaient ne cherchaient à être conformes à quelque code social que ce fût. En s'affranchissant de cette obligation, l'image et le récit s'ouvraient alors au grand vent de l'imagination.

Rudolph Dirks (1877-1968)

Série de comic strips créée par ce scénariste et dessinateur américain d'origine allemande, publiée dans le New York Journal de décembre 1897 jusqu'en 1912, puis dans un journal concurrent sous le titre The Katzenjammer Kids. Adaptation en dessin animé en 1916-1918, puis en 1938 pour la Metro-Goldwin-Mayer. La version produite par un autre dessinateur Harold Knerr est la plus connue en Europe. Elle a été publiée dans Le journal de Mickey sous le titre Pim Pam Poum à partir de 1938. Dans les années 70, elle a reparu sous son titre original dans Charlie Mensuel.

L'homme invisible (1897)

de Bernard Palacios

De retour du cimetière où l’on vient d’enterrer son père, Griffin repense à sa vie de recherches sur la physique optique depuis qu’il a quitté l’University College, maintenant il touche au but, mais à quoi bon tant d’efforts, comme de si de savoir pouvait apporter quelque satisfaction à un homme. J’ai ruiné mon père pour financer mes recherches, j’ai entrevu le tableau magnifique de tout ce que l’invisibilité pouvait représenter, mais je suis las. En descendant la grand-rue, il rencontre une jeune fille qu’il a connu dix ans plus tôt, leurs regards se croisent.

De retour du cimetière où l’on vient d’enterrer son père, Griffin repense à sa vie de recherches sur la physique optique depuis qu’il a quitté l’University College, maintenant il touche au but, mais à quoi bon tant d’efforts, comme de si de savoir pouvait apporter quelque satisfaction à un homme. J’ai ruiné mon père pour financer mes recherches, j’ai entrevu le tableau magnifique de tout ce que l’invisibilité pouvait représenter, mais je suis las. En descendant la grand-rue, il rencontre une jeune fille qu’il a connu dix ans plus tôt, leurs regards se croisent.

Griffin est assis dans le fauteuil du salon, il regarde tout ce travail accumulé depuis plusieurs années, les flacons, les tubes, les éprouvettes et les cornues, les becs de gaz, les notes et les calculs, je sais que je peux me rendre invisible, mais pourquoi faire, déjà à l’école personne ne faisait attention à moi, à l’université les filles ne me regardaient pas, j’ai toujours eu le sentiment qu’on m’ignorait, j’attribuais cela au vide ordinaire de la vie… j’ai l’impression d’avoir été regardé pour la première fois toute à l’heure dans la grand-rue.

- Au lieu de réfléchir à tout cela tu ferais mieux de te remettre au travail.

- Au lieu de réfléchir à tout cela tu ferais mieux de te remettre au travail.

- Qui parle ?

- C’est moi, H.G. Wells.

- Mais je ne vous vois pas.

- C’est vrai, je suis invisible pour toi.

- Invisible !

- Oui, cela ne devrait pas te surprendre. J’aimerais que tu continues tes recherches.

- Je n’en ai plus envie.

- Tu dois le faire, c’est ton destin.

- C’est moi qui décide.

- Tout le monde croit ça, en réalité personne ne décide rien, par exemple moi, je ne savais pas que tu ne voudrais plus jouer…

Griffin ne le laisse pas terminer.

- À quoi bon faire une chose dont on connait par avance le résultat ! Je n’ai plus envie de me rendre invisible, d’être un vide habillé d’une redingote, d’un chapeau, de bandelettes et de lunettes noires, j’ai envie d’une autre vie, une vie où je serai regardé enfin tel que je suis.

H.G. Wells semble embarrassé.

- Tu ne peux pas me faire ça, j’ai imaginé pour toi plein d’aventures.

- Tu ne peux pas me faire ça, j’ai imaginé pour toi plein d’aventures.

Wells ne lui dit pas les épisodes où il est chassé de l’auberge d’Iping, les bagarres, les poursuites, les meurtres, sa traque et la fin dramatique où il meurt cerné par la police et les habitants du village, il ne lui dit pas non plus qu’il doit rendre son manuscrit à l’éditeur en échange des quelques shillings qui paieront son loyer. Après un moment de silence Wells reprend :

- OK ! J’ai une idée. Tu dois comprendre qu’il faut que j’écrive cette histoire d’homme invisible, j’y ai déjà beaucoup travaillé, j’ai prévu de l’action et des rebondissements pour intéresser mes lecteurs. J’écrirai aussi une autre histoire, l’histoire que tu souhaites, un secret entre toi et moi. J’enfermerai ce manuscrit dans un coffret que j’irai enterrer dans un lieu désert au pied d’un arbre, personne à part toi et moi ne connaîtra l’existence de ce livre. La version confiée à l’éditeur sera un faux, le livre caché sera le vrai livre de l’homme invisible.

Herbert George Wells (1866-1946)

Né dans le Kent en Angleterre. Il écrit des satires sociales, des ouvrages de vulgarisation scientifique et surtout des romans de science-fiction souvent portés à l’écran. Par exemple, son premier roman La Machine à explorer le temps (1895), L’Ile du docteur Moreau (1896), L’Homme invisible (1897) et La Guerre des mondes (1898).

À la pointe de l'épée (1919)

de Magali Junique

Le rendez-vous était fixé à 8h30.

Diego avait procédé à plusieurs lectures du feuillet le convoquant. Le style en était formel, purement administratif, légèrement grandiloquent et tout à fait agaçant. Ces tournures abruptes et incisives éveillaient toujours en lui le goût de la bagarre. Elles résonnaient comme un cri de guerre. Les injonctions provoquaient une soif de vengeance. Je vais les avoir ! Ils vont baisser les armes, j’en sortirai vainqueur !

La première lecture avait été très rapide, seuls les mots importants avaient fait trace. Convocation, Diego Vega. Oui c’est moi, je suis convoqué, très bien. Puis la seconde lecture déjà plus calme, les battements de son cœur s’étaient apaisés. Voyons voir. Allée de la Citadelle, 8h30 le Mardi 14 juin. La troisième lecture et les suivantes n’étaient plus que contentement. Il se délectait à l’idée de participer à un tel duel. J’y serai ! J’y suis !

Il fallait maintenant préparer ses armes. Mettre dans l’étui les meilleures, les plus affilées, les plus performantes, celles dont le contact faisait corps avec la paume de la main, les doigts bien placés le long du manche. Comme il savait faire pour un résultat détonnant. Une explosion décisive, un feu d’artifice éblouissant. Il les laisserait pantois, il les aurait ! La tenue serait sans surprise : le masque habituel qui permettait de passer inaperçu au milieu de la poudrière. Un ensemble sobre. Pantalon noir ajusté aux muscles puissants de ses jambes, chemise impeccable, blanche de préférence. Cela impressionnait immanquablement l’adversaire. Il le savait bien. Le miroir lui rendit une image satisfaisante. Un homme au jeune corps musculeux duquel se dégageait solidité et vigueur. Tout cela serait positif pour livrer la bataille finale. Diego était déterminé.

Toujours face au miroir il regarda attentivement son visage. Sourcils fournis d’un noir de jais, pupilles sombres ourlées de longs cils, nez droit, ni long, ni large, lèvres charnues entrouvertes sur ses dents d’un blanc pur. Un éclair d’acier aux lèvres se dit-il. Le Z de l’énergie et du mystère des forces cosmiques. Son sourire était impétueux, presque brutal. Ses pommettes étaient hautes. Sa peau était légèrement cuivrée et les mains des filles s’y attardaient toujours, folles qu’elles étaient, aimantées à leur insu. Ses cheveux étaient coupés courts, soigneusement peignés contre son crâne d’une façon très masculine.

Maintenant il lui faudrait réviser un peu, s’entraîner pour cet ultime rendez-vous qui serait décisif pour la suite. Il n’avait pas droit à l’erreur, c’était sa dernière chance d’en sortir avec les honneurs. Mettre le feu à la poudrière ! BOUM !

Le mardi 14 juin à 8h30, lycée Joffre, 150 allée de la Citadelle, Diego Vega calme et déterminé s’installe pour les 20 minutes de préparation qu’on lui donne avant son oral de français. Il tire de l’étui son meilleur stylo. Il lit le titre du poème à expliquer : La Tornade, Aimé Césaire. Il sait déjà que le V de la victoire lui est acquis. Il s’imagine l’adresser à son ami Bernardo qui ne manquera pas de l’attendre à la sortie.

Johnston McCulley (1883-1858)

Zorro naît en 1919 sous la plume de Johnston Mcculley (États-Unis) Le fléau de Capistrano, cinq épisodes publiés dans la revue All-Stroy Weekly. En 1920, Fred Niblo réalise film muet intitulé Le signe de Zorro avec Douglas Fairbanks. La revue publie alors le roman qui deviendra un best-seller sous ce même titre.

Le héros a fait depuis l’objet d’innombrables œuvres. Par exemple : la chanson de Henri Salvador Zorro est arrivé en 1955, au théâtre Zorro, la légende, de Jean-Marc Michelangeli et Frédéric Muhl, ou encore les jeux vidéo d’Atari dès 1988.

Orlando (1928)

de Maud Saintin

Orlando, sans hésiter, à suivre et à rêver.

Orlando, sans hésiter, à suivre et à rêver.

Orlando est un personnage fantastique dont la profondeur prend le pas sur l’histoire. Malgré son destin extraordinaire, sa poésie, sa mélancolie, son extrême sensibilité l’éloignent des héros de roman d’aventures classiques.

Qui n’a jamais rêvé de changer de sexe au cours de sa vie, pour finalement rester femme, tout en connaissant les secrets et les faiblesses des hommes ?

Qui n’a jamais fantasmé de vivre une vie de plus de quatre cents années, de croiser les artistes de chaque époque, d'avoir le temps de creuser en son âme, quand une simple vie ne suffit pas pour se connaître ?

Orlando est cet être, à la fois de surface et de fond, à l’existence féérique et simplement humain. Il est aussi l’incarnation du merveilleux dévoilé. Ce que Virginia Woolf nous offre à travers son histoire est la révélation de la magie de la littérature : ce lieu où tout est possible.

Orlando a été et reste pour moi LE personnage rêvé et celui que j’aurais aimé inventer. Il fut ma prise de conscience de cette liberté infinie qu’offre la plume. Orlando est mon vertige par le haut, symbole de la toute-puissance enivrante de l’imaginaire.

Virginia Woolf (1882-1941)

Écrivain et poétesse féministe anglaise. Par leur construction narrative, la profondeur psychologique des personnages et leurs envolées lyriques, les romans de Virginia Woolf font d'elle un auteur majeur et novateur de la littérature du XXe siècle. Elle a également publié des essais sur l’éducation féminine, les traumatismes de l’enfance, la guerre, la société britannique de son époque.

Le vieil homme et la mer (1952)

de Raymond Alcovère

Santiago, je crois que j’ai toujours vécu avec toi, que je suis toi.

Je suis ce vieil homme qui, tout seul, parle avec un gamin, parle à sa femme qui n’est plus là, parle à un poisson énorme qu’il va tuer et dont il ne profitera pas.

Un homme qui a appris la vie, à économiser ses forces au service de son rêve. Son rêve, c’est ce poisson qui le ferait sortir de la pauvreté et de la malchance, lui rendrait sa fierté, et surtout l’estime du gamin qui pourtant lui est acquise.

Pour l’atteindre, il ira jusqu’au bout de ses forces et de son intelligence.

Dans ce livre où il n’y a que des doubles, et qui ainsi se démultiplie à l’infini, il y a aussi Di Maggio ; lui a tout, la réussite, l’argent, les femmes et c’est un formidable joueur en plus.

Santiago, lui, est l'antihéros par excellence. Je ne connais pas de plus belle métaphore de la vie que cette histoire. La langue d'Hemingway y est à son acmé, d’épure, de vérité et de force.

Nous finirons tous notre course avec, accrochée à notre barque une énorme carcasse de poisson, c’est-à-dire notre rêve vidé de sa substance. Puissions-nous avoir, comme Santiago, un gamin pour veiller sur notre sommeil.

Ernest Hemingway (1899-1961)

Ernest Hemingway est un écrivain, journaliste et correspondant de guerre américain (1899-1961). Il a reçu le Prix Pulitzer en 1953 pour Le vieil homme et la mer et le Prix Nobel de littérature en 1954. Son style d’écriture, caractérisé par l’économie de moyens et la litote, a influencé le roman comme sa vie d’aventurier et son image d’homme public avec laquelle il n’a cessé de jouer. Son œuvre est un des plus profondes du siècle.

Hercule Poirot (1920)

d'Andrée Lafon

C’est un petit homme replet, au crâne en forme d’œuf, à la moustache bien peignée, pas vraiment séduisant. Il agace par ses manies, ses obsessions, ses gestes méticuleux de vieux garçon, il est même un peu ridicule. Ce qui plaît chez Hercule Poirot, on ne le sait pas tout de suite. Le jour où vous prend l’envie d’aller le retrouver entre les lignes, de passer un moment en sa compagnie, le mal est déjà fait : une sorte d’envoûtement vous a saisi à votre insu, qui vous aimante vers la finesse de ses réflexions, son génie à percer le Mystère. Et quand il se décide à révéler la clé de l’énigme, quand sa voix s’élève, devant un parterre médusé, pour dévoiler le nom d’un assassin que personne n’avait prévu, quel silence religieux pour l’écouter ! Quelle envergure surprenante !

C’est un petit homme replet, au crâne en forme d’œuf, à la moustache bien peignée, pas vraiment séduisant. Il agace par ses manies, ses obsessions, ses gestes méticuleux de vieux garçon, il est même un peu ridicule. Ce qui plaît chez Hercule Poirot, on ne le sait pas tout de suite. Le jour où vous prend l’envie d’aller le retrouver entre les lignes, de passer un moment en sa compagnie, le mal est déjà fait : une sorte d’envoûtement vous a saisi à votre insu, qui vous aimante vers la finesse de ses réflexions, son génie à percer le Mystère. Et quand il se décide à révéler la clé de l’énigme, quand sa voix s’élève, devant un parterre médusé, pour dévoiler le nom d’un assassin que personne n’avait prévu, quel silence religieux pour l’écouter ! Quelle envergure surprenante !

Un drôle de bonhomme… On ne sait rien de son passé sinon qu’il est belge, qu’il n’a pas de famille, pas de proche. Un seul ami et confident, le capitaine Hastings. Il reste étranger à ses collègues, tenu un peu à l’écart, mais ne s’en inquiète pas. Il a l’aplomb des êtres de petite taille qui ont surmonté le complexe d’infériorité de leur enfance. Il se vante de comprendre plus vite que les autres, d’avoir une logique plus rigoureuse, d’user avec talent de ses « petites cellules grises ». A quoi bon aller sur le terrain du crime à la chasse aux indices, s’abaisser à flairer des traces suspectes, déchiffrer les empreintes à la loupe ? D’autres le font pour  lui. Il préfère provoquer des tête-à-tête, des promenades où l’on discute de sujets anodins, dans l’attente d’un mot révélateur. Ou s’installer dans un fauteuil confortable, fermer les yeux et réfléchir. Il rassemble les signes recueillis, met en ordre les témoignages, repère les contradictions. Il recrée l’histoire du meurtre qui vient d’être commis. Avec une confiance en lui désarmante.

lui. Il préfère provoquer des tête-à-tête, des promenades où l’on discute de sujets anodins, dans l’attente d’un mot révélateur. Ou s’installer dans un fauteuil confortable, fermer les yeux et réfléchir. Il rassemble les signes recueillis, met en ordre les témoignages, repère les contradictions. Il recrée l’histoire du meurtre qui vient d’être commis. Avec une confiance en lui désarmante.

Séduisant aussi, le décor de ses aventures. Parfois un voyage dans l’Orient-Express ou une croisière sur le Nil. Mais la plupart du temps un cottage bien astiqué, le coin du feu, le thé à cinq heures, le service en argent. La sobriété campagnarde de bon ton, les costumes de tweed et les bottes vernies. Ses interlocuteurs sont presque tous bien élevés, ses partenaires distingués, jamais un mot plus haut que l’autre. Et tout à coup, du plus profond de la quotidienneté tranquille et sans histoire, dans ces lieux rassurants, au cœur même du bien-être, va surgir l’horreur d’un crime que l’on n’attendait pas. De personnages sympathiques, devenus familiers, vont émaner des haines inavouables.  C’est l’inquiétante étrangeté, l’effroyable qui peut apparaître auprès de chacun de nous, pour ne pas dire en chacun de nous. Notre inconscient ne voulait pas l’entendre, mais il finit par nous en imprégner : nul n’est à l’abri du meurtre, victime ou auteur.

C’est l’inquiétante étrangeté, l’effroyable qui peut apparaître auprès de chacun de nous, pour ne pas dire en chacun de nous. Notre inconscient ne voulait pas l’entendre, mais il finit par nous en imprégner : nul n’est à l’abri du meurtre, victime ou auteur.

J’aurais voulu garder au détective le visage qu’il m’avait inspiré dans mes premières lectures. Hélas ! Cinéma et télévision m’ont imposé un Poirot qui n’était pas le mien. J’essaie de l’oublier, mais il vient me narguer, effacer celui de mes rêves, qui devient de plus en plus flou.

Agatha Christie, dit-on, a fini par être excédée par son héros, par les traits de caractère qu’elle lui avait donnés. Elle a décidé de le tuer (elle savait y faire), elle a donc écrit « Hercule Poirot quitte la scène ». Il s’est vengé : quelques mois plus tard, elle disparaissait elle aussi.

Agatha Christie (1890-1976)

Une vie qui pourrait paraître banale : naissance en 1890 d’Agatha Miller, dans une famille aisée de la bourgeoisie anglaise du Devon. Enfance heureuse auprès de parents qui l’éduquent à  domicile. Elle perd son père à 11 ans. Rencontre son futur mari en 1912, Archibald Christie, aviateur, dont elle aura une fille, Rosalind, et dont elle gardera le nom. La guerre les éloigne. Elle s’engage comme aide-chimiste dans un dispensaire. Après que son mari l’a quittée, elle épouse Max Mallowan en 1930, archéologue qu’elle accompagnera en Égypte et dans le Proche-Orient. Elle mourra en 1976, après avoir été anoblie par la Reine.

domicile. Elle perd son père à 11 ans. Rencontre son futur mari en 1912, Archibald Christie, aviateur, dont elle aura une fille, Rosalind, et dont elle gardera le nom. La guerre les éloigne. Elle s’engage comme aide-chimiste dans un dispensaire. Après que son mari l’a quittée, elle épouse Max Mallowan en 1930, archéologue qu’elle accompagnera en Égypte et dans le Proche-Orient. Elle mourra en 1976, après avoir été anoblie par la Reine.

Mais comment est-elle devenue l’auteur de romans policiers le plus lu au monde ? Qu’est-ce qui l’a prédisposée à être la « Reine du crime » ? Peut-être la solitude de ses jeunes années, peuplée de compagnons imaginaires. Ou l’apprentissage de la musique et du théâtre qui a façonné ses goûts artistiques. Ou sa passion pour la lecture qui lui a fait découvrir très tôt les œuvres d’Alexandre Dumas, d’Edgar Poe ou de Conan Doyle et l’a incitée à perfectionner le roman à énigmes ? Toujours est-il qu’elle a écrit 80 romans et recueils de nouvelles, parmi lesquels quelques chefs d’œuvre connus de tous : Le meurtre de Roger Ackroyd, Dix petits nègres, Le Vallon, Le Crime de l’Orient-Express.

Une éducation sexuelle romanesque

de Janine Teisson

Pourquoi m’étais-je mis en tête l’idée que la vérité sur le grand mystère du sexe était révélée dans les romans ? Si tel avait été le cas, lectrice boulimique et précoce de Zola, Balzac, Dumas, Flaubert, Maupassant, et bientôt Tolstoï, j’aurais pu rapidement devenir docteur ès sexe, mais étrangement, à mesure que le nombre de livres lus augmentait, le mystère se faisait plus opaque. Je ne comprenais pas les allusions, les scènes trop mièvres ou trop violentes. Je n’avais, à douze ans, aucune référence, mais je persévérais, sûre de tomber un jour sur le Graal sexuel.

Je dépeçais les romans à toute allure, à la recherche de leur cœur voluptueux, ne m’attardant qu’aux scènes amoureuses. Lire devint une course au trésor. Sautant par-dessus les descriptions de villes, de forêts, d’intérieurs, de batailles et de costumes, je me précipitais du chapitre où les héros étaient verticaux et habillés à celui où ils étaient entrevus nus et horizontaux (si j’avais de la chance). Les sentiments autres qu’amoureux m’indifféraient. Je dois avouer pour être sincère que l’amour ne m’intéressait pas. Toutes ces déclarations, ces échanges doucereux, ces jeux du chat et de la souris, quel ennui, quelle perte de temps ! Ce que je recherchais sous ces édredons de mots, c’était la pulsion sexuelle, le désir, les choses dégoûtantes et violentes qui se faisaient dans un lit entre un homme et une femme. À cette époque j’ignorais qu’il existât d’autres duos. Je croyais perfectionner mon art de dénicher la plus petite pépite de sexe au fil de mes lectures fleuve alors que mon ignorance m’aveuglait. Je brassais des tonnes de mots et ma récolte était maigre. Il y avait des trous dans mon tamis. J’étais sûre que lorsque j’aurais lu tous les livres, ma hantise serait apaisée et la lumière enfin serait faite sur la question sulfureuse du sexe. Quelle erreur ! Les héroïnes, classiques ou de série B, n’étaient pas, en ces époques, folles de leur corps. Pourtant, tôt ou tard, elles commettaient l’irréparable : elles cédaient. Céder : mot fatidique ! Elles cédaient comme le barrage de Fréjus, sous la pression de la bestialité de l’homme, en grand désordre, cri, — le fameux cri — sang et douleur et bientôt humiliation. Les femmes cédaient par amour ou par faiblesse et les hommes les y contraignaient par désir, par force ou calcul. Les choses étaient bien partagées. Ce fameux acte sexuel était décrit comme une bataille. Lasse d’être harcelée, victime de procédés d’encerclement plus ou moins honnêtes ou pire, de violences, ou prise par surprise, la femme se rendait. Alors se déroulait une vraie guerre à l’envers : elle capitulait avant de subir les assauts de l’homme. Dont elle sortait froissée, défaite, déshonorée, jamais intacte. Conquise, prise, bientôt abandonnée, c’était là le destin de la femme ? Dans ces conditions, si je me projetais dans d’Artagnan ou Julien Sorel, madame Bovary, Anna Karénine, Eugénie Grandet, la dame aux camélias et consœurs étaient, pour moi, de parfaits repoussoirs. De neuf à onze ans, j’ai souvenir d’avoir envié une certaine Claude, dans Le club des cinq. Ce fut tout, pendant longtemps.

N’ayant aucune envie d'être prise — je me possédais si peu moi-même —, je ne soupçonnais pas que dans cette affaire, la femme puisse avoir quelque plaisir, qu’elle puisse céder à son propre désir. Ce n’était pas écrit ainsi, ou bien je ne lisais pas de la bonne manière. L’orgasme féminin était, pour moi, plus qu’un continent noir, une planète toute de vapeur à six millions de kilomètres de la terre. J’ignorais son existence. Comment aurais-je pu alors le reconnaître dans ces livres écrits par des hommes du XIXe siècle ? Les auteurs eux-mêmes, en avaient-ils une idée ?

Mes héroïnes

de Bernard Lonjon

J’aimais m’imaginer en Fabrice del Dongo, aussi naïf que brave, rêvant de ma tante, la sublime Sanseverina. Bien sûr j’avais déjà fantasmé sur l’ardeur brûlante et la grâce dansante d’Esmeralda, la gitane hugolienne. Comme Flaubert aima Bovary, moi aussi j’ai aimé Emma. Tout comme son pendant russe, la sophistiquée Anna Karénine, surtout sous les traits de la divine silhouette et de l’irrésistible charme de Greta Garbo dans l’intimité d’une salle obscure. J’ai aussi été séduit par l’inébranlable détermination d’Angélique face au balafré boiteux du Languedoc, par la sexualité débridée d’Emmanuelle dans son si romantique fauteuil en rotin, tout comme j’avais rêvé, au fond des draps froids de ma pension auvergnate, de la douceur et de la sensualité de Constance Chatterley, cette femme libre et sensible aux luttes sociales, lorsqu’elle s’élançait sous la pluie, nue, les hanches pleines et les seins lourds, pleins de promesses.  Nana, née tout juste un siècle avant moi, que Zola transforma en mégère du sexe et qui, comme la fiancée du pirate de Nelly Kaplan (sous les traits de Bernadette Laffont) mit à feu et à sang quelques bourgeois corrompus et notables imprudents, m’avait sublimé.

Nana, née tout juste un siècle avant moi, que Zola transforma en mégère du sexe et qui, comme la fiancée du pirate de Nelly Kaplan (sous les traits de Bernadette Laffont) mit à feu et à sang quelques bourgeois corrompus et notables imprudents, m’avait sublimé.

Que dire alors de ces deux gamines malicieuses, d’une beauté exquise, un brin perverses, curieuses et insolentes, vagabondant dans le métro, narguant les clients, jouant les Claudine libertines et sauvageonnes. Tandis que Lolita lèche sa glace, innocente, sous le regard de l’homme mûr en désir, sa copine Zazie déguste sa bière au goulot tout en fouillant la braguette des passants. Elle ne dédaigne pas les zizis pour tenir tête à ces zazous d’un autre âge. On est bien loin d’Alice, la donzelle qui se pavane au milieu de ses merveilles.

Il fut un temps aussi où la tendre perversité de Manon Lescaut me séduisit. Plus récemment, Adèle Blanc-Sec ne me laissait pas indifférent. J’aimais son acharnement à rechercher la vérité dans ce Paris mystérieux peuplé d’étranges personnages, elle me faisait songer à Milady, la redoutable espionne de Richelieu que Dumas avait transcendée.

Il fut un temps aussi où la tendre perversité de Manon Lescaut me séduisit. Plus récemment, Adèle Blanc-Sec ne me laissait pas indifférent. J’aimais son acharnement à rechercher la vérité dans ce Paris mystérieux peuplé d’étranges personnages, elle me faisait songer à Milady, la redoutable espionne de Richelieu que Dumas avait transcendée.

Mais, chaque fois que j’écoute Sanseverino chanter ses Sénégalaises, je revois ma séduisante duchesse, Gina Sanseverina, la trentaine assurée, capable à la fois d’initier son jeune neveu, de le corrompre en jouant les dominatrices, tout en se soumettant à un tyran manipulateur, voire dangereux. Elle enchantait mes nuits adolescentes enfiévrées par son pouvoir magique qui a fait de ce roman de Stendhal le phare de mes dissertations.

Soif d'émancipation (1930)

de Françoise Renaud

Elle s'appelait Alice.

Quand j'ai recherché ce prénom, je l'ai trouvé tout de suite. Et j'ai revu clairement ces livres à couverture cartonnée et tranche verte, effilochée à force de manipulations, dont elle était l'héroïne. Il faut dire que le démon de la lecture m'avait prise au milieu de l'enfance et je consommais tout ce qui me tombait sous la main. Mais ces romans-là, je les avais aimés plus que les autres. Des aventures policières, sortes d'enquêtes à rebondissements conduites par cette Alice, jeune fille belle et intelligente — c'était rare à l'époque, les filles détectives dans les livres pour la jeunesse. Sans doute pour ça que ça me plaisait. Ce côté dangereux.

Alice Roy. Vêtue moderne et coiffée court, toujours prête pour l'aventure. Rien qu'une vie passionnante qui lui tendait les bras.

Elle avait perdu très tôt sa mère, mais son père, aimant et attentif, lui apportait une aide précieuse dans ses enquêtes. Leur relation basée sur l'affection et la collaboration me laissait pensive. Alice avait aussi quelques bonnes amies, chose dont je rêvais — étant plus jeune que mes camarades de classe, je demeurais souvent à l'écart dans la cour de récréation. Autre détail qui me captivait : elle conduisait un cabriolet bleu. Ah ce cabriolet décapotable. À mes yeux de gosse de la campagne qui n'avait rien vu d'autre que la 2CV de son père, cette auto symbolisait la ville, le voyage, l'autonomie, la liberté. En bref, l'émancipation. Un concept que je comprenais d'intuition et qui m'emballait. J'osais m'imaginer une vie du même genre, plus tard, quand j'aurais grandi.

Suite à l'épisode du carnet vert, Alice avait fréquenté Ned Nickerson, un étudiant athlétique qui accourait sitôt qu'elle avait besoin de lui. Un petit ami, on peut dire les choses comme ça, même si leur relation demeurait platonique. J'aurais aimé en savoir plus même si le frôlement de leurs joues suffisait à engendrer chez moi quelques frissons. Et bien sûr, j'ai oublié la nature des intrigues, probablement simplistes, tout autant que les personnages secondaires, et c'est en faisant quelques recherches que j'ai redécouvert qu'Alice était américaine. Peu importe. Cette fille-là de l'autre côté de l'Atlantique m'avait procuré un modèle pour quelques années, juste avant que je m'intéresse au roman anglais et me laisse envoûter par l'amant sauvage de Lady Chatterley.

Alice Roy est l'héroïne d'une série américaine de romans policiers pour la jeunesse. Ils ont été publiés sous le pseudonyme Caroline Quine (Keene) qui regroupait plusieurs auteurs dont les véritables identités n'ont été révélées que tardivement, en 1980, sous la pression des fans.

Publication aux États-Unis chez l'éditeur Grosset et Dunlap, à partir des années 1930. Première publication en France par Hachette en 1955 avec Alice détective dans la Bibliothèque verte. Un vrai succès de librairie pour cette série : dix millions d'exemplaires vendus entre 1955 et 1974. Depuis 2011, la série paraît en Bibliothèque rose.

Une nuit avec Corto (1967)

de Chantal Bossard

C’est comme une drogue, les marins vous le diront. J’avais goûté à l’ivresse des terres inconnues, il me fallait en chercher à nouveau la fièvre. C’est ainsi que je me trouvais sur le ferry qui reliait Zanzibar à Dar es-Salaam. J’avais passé le début de la nuit accoudée au bastingage avant de m’endormir un peu plus tard sur le skaï blanc d’une banquette extérieure.

C’est comme une drogue, les marins vous le diront. J’avais goûté à l’ivresse des terres inconnues, il me fallait en chercher à nouveau la fièvre. C’est ainsi que je me trouvais sur le ferry qui reliait Zanzibar à Dar es-Salaam. J’avais passé le début de la nuit accoudée au bastingage avant de m’endormir un peu plus tard sur le skaï blanc d’une banquette extérieure.

Un rêve était venu me cueillir au plus profond de mon sommeil pour me ramener à l’endroit même où je me trouvais quelques heures plus tôt. Stone Town avait revêtu son masque de la nuit. Il pleuvait dru. Entre les bras décharnés des grues qui écorchaient le ciel et les ventres gonflés des silos, je rencontrais Corto sous le halo d’un lampadaire. Nous étions les seuls à traîner encore sur le port. Quelques dhows tanguaient sur l’eau noire. Nous entendions le frottement plaintif des coques sur les quais.

Corto était ici pour rencontrer un marin anglais qui devait le conduire dans les bas-fonds d’une cathédrale. Il lui fallait retrouver des registres… un homme, un Anglais. Il connaissait juste son prénom, il le retrouverait en questionnant les marins. Nous avons fait tous les bars du port. À chaque fois Corto observait avant de s’approcher de l’un d’entre eux, lui parlait brièvement.

Plus tard, sur les indications d’un des hommes, nous entrions dans un établissement enfumé. J’étais maintenant assise en face de Corto, “le” Corto Maltese. Pour la première fois depuis le début de la nuit, je pouvais voir son visage. Je suivais le mouvement de ses lèvres. Il me parlait un peu d’Amsterdam, de Carthage.

Quand l’Anglais est entré, Corto le reconnut immédiatement, aussitôt l’entraîna à notre table. Owen était l’homme qui pourrait aider Corto dans sa recherche. Il avait un ancêtre lointain qui, avec d’autres marins anglais, s’était opposé au commerce des esclaves à Zanzibar.

Quand l’Anglais est entré, Corto le reconnut immédiatement, aussitôt l’entraîna à notre table. Owen était l’homme qui pourrait aider Corto dans sa recherche. Il avait un ancêtre lointain qui, avec d’autres marins anglais, s’était opposé au commerce des esclaves à Zanzibar.

Corto à présent lui racontait l’histoire, expliquait l’objet de sa présence. Au-dessous de l'Église anglicane de la ville ou bien peut-être dans l’épaisseur de ses murs, des registres avaient été emmurés comme l’avaient été autrefois les esclaves…

Je sentais l’imminence du réveil. Je luttais pour écouter la fin de l’histoire. Je replongeais mais j’avais perdu le fil. Corto parlait, j’entendais les mots, ils se mélangeaient, se confondaient, les phrases n’avaient plus de sens, elles se dissipaient dans la touffeur de la nuit.

Je me réveillais pour me rendormir encore. Owen avait disparu, c’était le matin, Corto et moi étions sur la petite plage où les pêcheurs embarquaient les visiteurs sur leur dhows. L’atmosphère était déjà étouffante et chargée d’odeurs d’épices. Nous étions sur le sable, un nuage de brume d’une densité extrême flottait au-dessus du sol, l’espace en dessous restait clair, d’une pureté infinie. Nous marchions vers l’océan, courbés en deux au-dessous du brouillard. Une luminosité étrange nous accompagnait. Quelques vagues tièdes venaient lécher nos pas. J’ai levé la main pour palper la matière dense du nuage qui s’arrondissait comme le voile d’une tenture.

Je me réveillais pour me rendormir encore. Owen avait disparu, c’était le matin, Corto et moi étions sur la petite plage où les pêcheurs embarquaient les visiteurs sur leur dhows. L’atmosphère était déjà étouffante et chargée d’odeurs d’épices. Nous étions sur le sable, un nuage de brume d’une densité extrême flottait au-dessus du sol, l’espace en dessous restait clair, d’une pureté infinie. Nous marchions vers l’océan, courbés en deux au-dessous du brouillard. Une luminosité étrange nous accompagnait. Quelques vagues tièdes venaient lécher nos pas. J’ai levé la main pour palper la matière dense du nuage qui s’arrondissait comme le voile d’une tenture.

Le ferry s’animait, me réveillant réellement cette fois. Nous arrivions à la côte, Dar es-Salaam s’étalait paresseuse dans les eaux de l’océan Indien. Je me retournais une dernière fois vers le large. La ville m’attendait, sale, chaude et humide. J’avais décidé de l’aimer.

Hugo Pratt (1927-1995)

Auteur de bande dessinée, il a passé son enfance à Venise dans une famille cosmopolite entre une mère passionnée d’ésotérisme et un père militaire de carrière muté en 1936 en Abyssinie. Il conduira une vie mouvementée, riche en voyages et aventures artistiques qui influenceront son œuvre. Le personnage de Corto Maltese paraît pour la première fois dans le premier numéro de la revue Sgt. Kirk (1967). Vingt-neuf aventures (La Ballade de la mer salée, Les Éthiopiques, Fable de Venise, La Maison dorée de Samarkand…) font de lui un véritable mythe littéraire du XXe siècle.

Petit crampon ou Leon Garfield ? (1986)

de Michèle Bayar

Un auteur, une écriture, un personnage…

Je le découvre bien tard, Leon Garfield n’est plus. Petit crampon, héros de La Rose de Décembre, demeure et s’accroche à la vie de toute la force de son corps et de son âme : dans les conduits de cheminée (au début du livre, il est ramoneur) aux voix qui montent jusqu’à lui et qui lui apprennent le monde, à l’amitié qu’il porte à Tom Gosling le marin.

Et pourtant, rien n’est gagné au départ.

« Petit crampon était autant à l’étroit dans l’obscurité qu’un noyau de prune. Il faisait aussi noir à l’intérieur de sa tête qu’à l’extérieur ; ses yeux ne lui étaient d’aucun secours et de toute façon il était bien trop paresseux pour les ouvrir. C’étaient ses doigts, ses coudes et ses genoux qui lui signalaient où il se trouvait (…). »

On le voit roublard pour éviter les coups, plein de courage et de générosité face au bon Tom Gosling qui lui offre une place dans la société. Lorsqu’il revient chez le ramoneur qui l’exploitait, le nouvel occupant de son ancienne paillasse « n’était guère plus gros qu’une allumette noire qu’on aurait dotée de deux yeux. (…) À la vue du jeune ramoneur qui avait réussi à monter si haut (Petit crampon décrassé, vêtu convenablement et accompagné de Tom Gosling), les yeux d’Élie devinrent énormes en se remplissant d’espoir et d’émerveillement. »

C’est le tour de force de Leon Garfield. Tout au long du roman, il fait jaillir l’espoir au cœur de situations terribles. On espère qu’Élie trouvera lui aussi un jour la force et l’occasion de fuir cette vie misérable. Les passages où l’inspecteur de police recolle son papier peint qui refuse de tenir au mur constituent sans doute la plus british des métaphores. L’image du voyou heureux d’aider la police en commettant des meurtres commandés par l’inspecteur est ahurissante. On est pris à la fois par l’horreur et la compassion.

Lorsque vous lirez La Rose de Décembre, vous oublierez ses péripéties pour suivre chacun des personnages dans sa grandeur et sa noirceur. Sans jamais quitter son parler populaire et imagé, Petit crampon — alias Leon Garfield — nous emmène à travers les méandres d’un monde sombre et cruel jusqu’aux beautés de la nature humaine. Un livre troublant qui peuple d’ombre nos fantasmes en même temps qu'il nous éclaire comme la lueur d’une veilleuse.

Leon Garfield (1921-1996)

Leon Garfield est un auteur britannique de romans historiques pour la jeunesse et adaptateur de Shakespeare à la télévision. Plaçant ses romans entre XVIIIe et du XIXe, il nous met aux prises avec la noirceur des villes et du cœur de certains êtres tout en clamant la grandeur innée de la nature humaine. Un de ses meilleurs romans, La rose de décembre, est paru en Folio Junior en 1990.

Theodore Decker, narrateur du roman de Donna Tartt,

Le chardonneret (2014)

par Anne Bourrel

J’ai rencontré Theodore Decker. Il habite un bloc de sept-cent-quatre-vingt-sept pages. Héros ou antihéros de notre modernité, je ne saurais dire, sa force évocatrice m’a ramenée aux grands personnages de la littérature, comme Oliver Twist, Anna Karénine, le prince Mychkine ou Nathan Zuckermann. Bien sûr, on ne choisit pas ses héros au hasard. Il faut que quelque chose en eux résonne en nous ; c’est à dire raisonne en nous.

Lorsque je lis un roman, il y a deux lectrices en moi. Celle qui lit pour le plaisir et celle qui lit pour réfléchir à l’art du roman. La première s’est laissée émouvoir dès la première phrase par ce bad boy malgré lui, empêtré dans les pas-de-chances-de-la-vie.

« J’étais encore à Amsterdam lorsque j’ai rêvé de ma mère pour la première fois depuis des années. »

Malade et fiévreux, seul au fond d’une chambre d’hôtel en Hollande, Theodore Decker se souvient comment quatorze ans plus tôt, alors qu’il n’était qu’un tout jeune garçon, il a été victime d’un attentat dans un musée de New York, sa ville natale et comment sa vie s’est brisée en mille morceaux tranchants.

Malade et fiévreux, seul au fond d’une chambre d’hôtel en Hollande, Theodore Decker se souvient comment quatorze ans plus tôt, alors qu’il n’était qu’un tout jeune garçon, il a été victime d’un attentat dans un musée de New York, sa ville natale et comment sa vie s’est brisée en mille morceaux tranchants.

Theodore, dit Theo, dit Potter, a passé sa vie d’adolescent et de jeune adulte dans les affres de la culpabilité et du chagrin. Sa mère est morte dans l’attentat. À la suite de divers événements, il sort du musée avec un chef-d’œuvre de l’art du XVIIe : Le chardonneret de Carel Fabritius. Theo porte alors une double culpabilité ; celle du vol et celle de la mort de sa mère. Comme l’oiseau du tableau, prisonnier de la lumière, petit prisonnier stoïque, il regarde le monde qui l’entoure avec un œil vif et aiguisé.

Il a une chaîne à la patte. Sa liberté est limitée. Son horizon épouse les limites de son traumatisme. Il sait que cette vie est une chiennerie mais il s’y accroche ou plutôt la vie s’accroche à lui. Son obsession à vouloir s’extraire de ce qui est son histoire malgré lui, la volonté de devenir ce qu’il a choisi d’être, plutôt que de se soumettre à ce que la vie a fait de lui, me semble constituer le moteur du personnage.

C’est un plaisir de lecture immense que de repérer les mécanismes d’écriture. L'autre lectrice en moi, disons la professionnelle, a été émerveillée par la technique dont l’auteur fait preuve dans la construction du personnage et du roman. Le métier de cette Américaine est aussi époustouflant que celui de Fédor Dostoïevski ou de Léon Tolstoï, avec en plus le goût de notre époque. Theo est résolument moderne. Et c’est aussi cela qui le rend si proche.

C’est un plaisir de lecture immense que de repérer les mécanismes d’écriture. L'autre lectrice en moi, disons la professionnelle, a été émerveillée par la technique dont l’auteur fait preuve dans la construction du personnage et du roman. Le métier de cette Américaine est aussi époustouflant que celui de Fédor Dostoïevski ou de Léon Tolstoï, avec en plus le goût de notre époque. Theo est résolument moderne. Et c’est aussi cela qui le rend si proche.

À l’opposé de Theodore Decker dont la silhouette est à peine ébauchée comme dans un roman de Marguerite Duras, les autres personnages sont décrits avec minutie selon une technique héritée du XIXe (le maître de Donna Tartt en littérature est Charles Dickens). Ce contraste donne une impression de vertige et de profondeur d’où est née mon immédiate empathie.

Theodore Decker, au croisement de plusieurs traditions littéraires, est un personnage d’une si grande envergure que le plaisir de la lecture est aussi intense que le plaisir intellectuel. Mes deux lectrices internes sont comblées. Theo, c’est de la vie pure ; ce qui représente à mes yeux le degré le plus haut de l’art du roman.

Éditions Plon, 2014

Donna Tartt (née en 1963)

Femme écrivain américaine. Elle publie Le Maître des illusions (The Secret History) en 1992, vendu à plus de cinq millions d’exemplaires. Le Petit Copain (The Little Friend) paraît en 2002. Onze ans plus tard, Le Chardonneret (The Goldfinch) obtient le prix Pulitzer de la fiction.