Inédits

De terre et de chair, d'Anissa Mohammedi

De terre et de chair

Le désir dans son ultime élan

Derrière les signes indéchiffrables

Crie au monde sa rumeur

L’euphorie de la pensée

Gravite autour de l’espace infranchissable

Il suffit d’un si peu de soi

Pour laisser sur le corps

Une fêlure comme un tatouage

Qui absorbe la peau de sa sueur

Et transforme le blanc en noir

Ou le noir en arc-en-ciel

Au plus intime dialogue

Entre la chair et la terre

Des fractions de silence

Rythment les ombres qui scintillent

Sur cette surface débridée

Puis réanimée en un souffle

Qui s’accomplit

Dans la chair de la terre entière

Il suffit d’un autre peu de l’autre

Pour marquer une autre fêlure

Sur le souvenir du corps

Et devient une circonstance

Entre la vie et la mort

Recueil à paraître aux Écrits des forges, Québec, fin 2008

illustrations : Hamid Tibouchi, Fragments minéraux, 2001, technique mixte

sur papier,

130 x 70 mm, Hamid Tibouchi sur Wikipedia

Dédales vénitiens, de Janine Gdalia

Non ! Je n’y suis pas !

Pour la troisième fois j’effectue le chemin qui, du débarcadère de San Zaccaria, devait me conduire au quai San Augustino où je loge. Sans doute ai-je été inattentive et n’ai-je pas reconnu la ruelle qui mène à la piazza du Palazzo Zorzi. Et voilà que je tombe sur une place inconnue où se tient un marché pittoresque. Pas encore la bonne voie ! Je m’attarde néanmoins, ne boudant pas mon plaisir devant cette scène de rue charmante. Je tente une autre direction, convaincue que cette fois c’est la bonne.

Oui, longer ces façades ocre ou jaunes, prendre à droite et déboucher sur le quai ; traverser le pont ; enfin, passer devant le marchand de liqueurs et prendre à gauche. Sûrement ça. J’observe les façades. J’avance d’un pas presque allègre mais ne trouve pas la boutique de spiritueux. Peut-être à gauche ? Je reviens sur mes pas, m’engage dans une venelle plus sombre, comprends qu’il s’agit d’une impasse. Je suis à bout. J’enrage. Toutes ces bâtisses se ressemblent. Je suis perdue. Moi qui ai souvent séjourné à Venise, il ne me reste plus qu’à surmonter mon orgueil et demander mon chemin.

Je croise un vieux monsieur à l’air distingué en lunettes de soleil. Il marche en s’aidant d’une canne. Je lui demande de m’indiquer la route pour rejoindre l’église San Giorgio di Schiavone : un repère sûr, je loge en face.

– Francese ? Parisienne ? E bella Francia.

Aimable, il m’indique le parcours.

– E justo al lado. Juste derrière. Voulez-vous que je vous y conduise ?

– No, no va bene. Grazie.

– Con molto piacere, signorina, conclut-il en esquissant un baisemain.

Quel flatteur, me dis-je, l’éternelle galanterie italienne !

Ouf, j’y suis, heureuse de me retrouver en territoire familier.

Deux heures plus tard, je dîne dans l’un de ces lieux sans prétention où les gens du quartier viennent déguster la pasta du jour. Soudain je reconnais le vieil homme qui m’avait renseignée, accompagné d’un ami. Je me lève pour le saluer. Il ne semble pas me reconnaître. Son ami me confie alors : « Scusatelo, no vede, il est aveugle ! »

Illustration : William Turner, Venise, 1840

La souris, de Léon Lapot

Dans une auberge des Pyrénées, deux hommes parlent à voix basse.

Dans une auberge des Pyrénées, deux hommes parlent à voix basse.

Johansson - Charlie, tu dois tuer ta souris. Elle en sait trop. Je l’ai vue regarder la carte du Panama. Si on nous surprend, elle parlera et notre filière centraméricaine va s’écrouler. Je t’avais dit de ne pas l’amener ici. C’est notre planque, notre porte vers l’Espagne, sûrement pas un salon de thé ! Prends cette ampoule, ça tue en dix secondes. Tu as jusqu’à demain midi pour la liquider.

Johansson sort. L’aubergiste entre et dit avec un sourire sombre.

– Salut Charlie, on a un nouveau client. Jamais vu un type aussi niais. Le genre randonneur tu vois. Il parle aux vaches, aux Blondes des Pyrénées !

– Il a l’air grave ton client. Tu pourrais pas me l’envoyer ?

– Ok, ok…

Le client simplet arrive.

Le client - Vraiment, quelle chance que justement vous ayez à la cave une fille à réveiller !

Charlie - Donc vous avez bien compris : nous descendons auprès d’elle et vous lui injectez le produit.

Le client – Compris ! Je marche jusqu’à la fille, je lui injecte le produit dans le doigt, exactement là où elle s’est piquée avec l’aiguille.

Charlie - Parfait !

Le client - Après… je l’embrasse et elle se réveille de son sommeil de cent ans.

Charlie - Fantastique ! (à part et narquois) En tout cas, cet abruti va laisser ses empreintes digitales.

Ils descendent à la cave. Une femme dort dont on ne voit que la main. Le client la pique, ils attendent l’effet mais… brusquement tout va très vite. Charlie se précipite sur l’ampoule vide.

– Non ! C’est une ampoule d’eau distillée !

Charlie sort son revolver mais une balle le tue comme une piqûre en plein cœur, tirée par la fille tout à fait réveillée. Les narcotrafiquants se réveillent aussi. Ils descendent l’escalier de la cave mais celui-ci est très étroit et ils se font liquider un à un par le client et la fille, tous deux excellents tireurs.

Lorsque la fusillade se termine, le client fait le V de la victoire : Maintenant que l’opération est terminée, si je t’embrassais ?

Elle - C’est risqué. Imagine que tu m’endormes pour un siècle ?

Le client - Mais non ! Le baiser réveille, c’est la piqûre qui endort.

Elle – Enfin… je suis totalement réveillée !

Le client - Pas sûr, on est en pleine confusion… un truc à dormir debout.

Elle - Et… si j’avais envie d’y rester ?

Le client - Tu as le droit ! Tu peux préférer continuer à vivre à l’intérieur de l’histoire mais dans ce cas aussi, il est prévu qu’à la fin… je t’embrasse. C’est dingue, on n’en sort pas.

Elle murmure.

– Oui oui, on n’en sort pas…

Illustration : Bertrand Joliet, Médée, huile sur papier, 61 x 50 cm, 2007, site web

Le loft, de Natyot

Un immense loft de 1000 m2 pour moi toute seule. C’est étrange, mais pas désagréable. Je respire bien. Je peux fumer sans m’oppresser. Je ne sais pas où va la fumée mais elle s’échappe. Elle a de la place ici. Elle s’étire à l’infini. Un infini de 2500 m3 d’air. Elle n’est plus rien. Elle disparaît, ou presque. Alors je fume sans m’arrêter. Pour essayer de remplir l’espace. Je ne fais que ça. Fumer et me déplacer avec les nuages qui sortent de ma bouche, de mes narines. Je danse avec eux. Ils sont mes partenaires au milieu de tout ce vide. Ils m’enveloppent et je me laisse tomber sur le parquet à bout de souffle. Je peux rester au sol, comme ça, pendant des heures, à regarder les volutes de fumée se déformer, à y voir des visages, se déformer à leur tour, sans fin, sans fin. (La solitude n’existe plus.)

Un immense loft de 1000 m2 pour moi toute seule. C’est étrange, mais pas désagréable. Je respire bien. Je peux fumer sans m’oppresser. Je ne sais pas où va la fumée mais elle s’échappe. Elle a de la place ici. Elle s’étire à l’infini. Un infini de 2500 m3 d’air. Elle n’est plus rien. Elle disparaît, ou presque. Alors je fume sans m’arrêter. Pour essayer de remplir l’espace. Je ne fais que ça. Fumer et me déplacer avec les nuages qui sortent de ma bouche, de mes narines. Je danse avec eux. Ils sont mes partenaires au milieu de tout ce vide. Ils m’enveloppent et je me laisse tomber sur le parquet à bout de souffle. Je peux rester au sol, comme ça, pendant des heures, à regarder les volutes de fumée se déformer, à y voir des visages, se déformer à leur tour, sans fin, sans fin. (La solitude n’existe plus.)

Dans cet appartement irraisonnablement grand, nous avons une piscine intérieure. Mes cigarettes et moi y sommes très souvent en flottaison. Quel bonheur de fumer dans l’eau. On ne s’imagine pas la liberté que ça peut procurer. Fumer dans l’eau en faisant la planche, la dernière porte ouverte vers la sérénité.

À force de fumer, nous gagnons du terrain sur l’air respirable et je trouve que l’appartement devient plus chaleureux. Alors quand je sors pour aller au tabac du village acheter d’autres amis, je n’oublie pas de refermer rapidement derrière moi pour qu’aucune fuite ne soit possible. Avant de rentrer, je passe par le parc où se trouve un terrain de tennis. Je pense à ces parties mémorables où mon père me faisait courir, courir et où je m’arrachais la gorge.

Je ne peux plus maintenant.

Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais plus très longtemps je crois. On m’a dit deux mois. Deux mois environ. J’ai acheté ce loft et je m’y suis installée depuis quinze jours. Je n’ai pas trop toussé. Je ne sais pas quand est-ce qu’elle va arriver. J’espère qu’il y aura assez de fumée pour que je ne la voie pas me prendre.

Illustration : Miccam, Squelette, pastel sec, céramique sur papier, 21 x 29,7 cm, 1995

Chroniques livres

Un retour plus loin d'Évelyne Morin,

par Anne-Lise Blanchard

Sur la table / la nappe / Sur la nappe / les mains / Homme / Femme / Face à face : conscience de l’autre par son absence dans le temps ou dans l’espace, à moins qu’il ne s’agisse de impossibilité de l’altérité : À qui l’avions-nous promis / que cette étreinte fût dernière / Et la fenêtre reste vide / d’un regard de femme ?

C’est le fil de ce nouveau recueil d’Évelyne Morin. On remémore l’histoire, on la recompose. Car Longtemps ces mots ont outrepassé la mémoire de les dire. Plus vrais que ton corps ta voix qui existent n’existent plus. On se tient dans cet entre-deux qui ne peut se dire, ne peut se voir, dont on sait juste qu’il nous enclot : Je dénoue les chiffres de tes draps les lettres de tes amours / Cachées au fond de tes silences. Du rendez-vous manqué ou tronqué demeurent des mots fous / qui s’approprient la vie / À moitié blancs / À moitié noirs / Je t’embrasse, la même scène répétée, comme jouée par d’autres, long leitmotiv d’un désordre que les mots du poème tentent de discerner, clarifier, nommer mais c’est déjà plus loin. Le poème pour écrire les morceaux absents. Pour repartir : Je suis ici / et je ne suis pas d’ici / Je pars. Avec la trace sensorielle sur les doigts du beau coton blanc de couverture qui rappelle la texture organique du poème.

C’est le fil de ce nouveau recueil d’Évelyne Morin. On remémore l’histoire, on la recompose. Car Longtemps ces mots ont outrepassé la mémoire de les dire. Plus vrais que ton corps ta voix qui existent n’existent plus. On se tient dans cet entre-deux qui ne peut se dire, ne peut se voir, dont on sait juste qu’il nous enclot : Je dénoue les chiffres de tes draps les lettres de tes amours / Cachées au fond de tes silences. Du rendez-vous manqué ou tronqué demeurent des mots fous / qui s’approprient la vie / À moitié blancs / À moitié noirs / Je t’embrasse, la même scène répétée, comme jouée par d’autres, long leitmotiv d’un désordre que les mots du poème tentent de discerner, clarifier, nommer mais c’est déjà plus loin. Le poème pour écrire les morceaux absents. Pour repartir : Je suis ici / et je ne suis pas d’ici / Je pars. Avec la trace sensorielle sur les doigts du beau coton blanc de couverture qui rappelle la texture organique du poème.

Éditions Jacques Brémond, 2007 - encre de Marc Pessin

Les bienveillantes de Jonathan Littell,

par Raymond Alcovère

Les Bienveillantes se présente comme les mémoires fictifs d'un officier SS durant la Seconde Guerre mondiale. Agent de liaison, chargé de diverses missions tout au long de la guerre, le narrateur est plutôt observateur qu’acteur des massacres. Le roman, très long et très complet, permet de suivre de l'intérieur toute une partie de la guerre, notamment le front russe et l'organisation des camps de concentration. Le narrateur, fin et lettré, est un nazi convaincu. Après une relation incestueuse avec sa sœur, il devient homosexuel.

Les Bienveillantes se présente comme les mémoires fictifs d'un officier SS durant la Seconde Guerre mondiale. Agent de liaison, chargé de diverses missions tout au long de la guerre, le narrateur est plutôt observateur qu’acteur des massacres. Le roman, très long et très complet, permet de suivre de l'intérieur toute une partie de la guerre, notamment le front russe et l'organisation des camps de concentration. Le narrateur, fin et lettré, est un nazi convaincu. Après une relation incestueuse avec sa sœur, il devient homosexuel.

Une des raisons essentielles développées dans le roman pour expliquer l'Holocauste est la ressemblance, voire la symétrie entre les Allemands (au sens d’Allemands aryens) et les Juifs. On ne tue finalement l’autre que parce qu’il incarne ce que l’on ne supporte pas dans son propre être. Un des personnages du roman, le haut dignitaire nazi Mandelbrod — qui porte un nom juif — souligne que les Allemands ont une dette envers les Juifs : « Toutes nos grandes idées viennent des Juifs. Nous devons avoir la lucidité de le reconnaître. » Parmi ces idées, on trouve l’idéologie völkisch (« La Terre comme promesse et comme accomplissement, la notion du peuple choisi entre tous, le concept de la pureté du sang »). Or pour les nazis, il ne peut y avoir deux peuples élus.

Le meurtre de masse est problématique pour la plupart des soldats. Pour remédier à cet état de fait, la création de camps de concentration est un moyen de diluer la responsabilité des différents acteurs du génocide, chacun pouvant arguer n’avoir fait que son travail. À part quelques brutes sadiques, la plupart font ce qu'ils considèrent comme leur devoir avec dégoût, et surmonter ce dégoût est vécu par eux comme une victoire personnelle sur eux-mêmes, une forme de vertu.

Le livre, outre son intérêt historique, est passionnant par ce qu'il pose la question du mal. « J'en suis arrivé à la conclusion que le garde SS ne devient pas violent ou sadique parce qu'il pense que le détenu n'est pas un être humain ; au contraire, sa rage croît et tourne au sadisme lorsqu'il s'aperçoit que le détenu, loin d'être un sous-homme comme on le lui a appris, est justement, après tout, un homme, comme lui au fond, et c'est cette résistance, vous voyez, que le garde trouve insupportable, cette persistance muette de l'autre, et donc le garde le frappe pour essayer de faire disparaître leur humanité commune. Bien entendu, cela ne marche pas : plus le garde frappe, plus il est obligé de constater que le détenu refuse de se reconnaître comme un non-humain. À la fin, il ne lui reste plus comme solution qu'à le tuer, ce qui est un constat d'échec définitif. »

Le livre, outre son intérêt historique, est passionnant par ce qu'il pose la question du mal. « J'en suis arrivé à la conclusion que le garde SS ne devient pas violent ou sadique parce qu'il pense que le détenu n'est pas un être humain ; au contraire, sa rage croît et tourne au sadisme lorsqu'il s'aperçoit que le détenu, loin d'être un sous-homme comme on le lui a appris, est justement, après tout, un homme, comme lui au fond, et c'est cette résistance, vous voyez, que le garde trouve insupportable, cette persistance muette de l'autre, et donc le garde le frappe pour essayer de faire disparaître leur humanité commune. Bien entendu, cela ne marche pas : plus le garde frappe, plus il est obligé de constater que le détenu refuse de se reconnaître comme un non-humain. À la fin, il ne lui reste plus comme solution qu'à le tuer, ce qui est un constat d'échec définitif. »

Bien sûr, ce livre n’est pas dénué d’ambiguïtés, comment pourrait-il en être autrement ? Mais c’est un récit d’une très grande force, une vraie œuvre littéraire.

Édition revue par l’auteur, Folio 2008 ; photographie : Gildas Pasquet

Les oubliés

Vienne la nuit de Naguib Mahfouz,

par Françoise Renaud

Une époque : les années 30. Une ville : Le Caire. Une famille : les Kamel Ali.

Une époque : les années 30. Une ville : Le Caire. Une famille : les Kamel Ali.

Le roman s’ouvre sur l’annonce de la mort du père. Un drame pour les Kamel Ali — une mère et quatre enfants — qui voient leur univers se rétrécir brusquement (le salaire du père fonctionnaire assurait la bonne marche de la maison). Ils subissent désormais le manque de nourriture, l’emprise de la misère et de la honte.

Dans cet exercice de la survie, chacun réagit à sa façon. La mère se replie. L’aîné des fils devient hors la loi. Le cadet Hussein se sacrifie : renonce à ses études et accepte un emploi loin du Caire pour subvenir aux besoins des siens tout en offrant une chance d’avenir à son cadet. Celui-ci, dévoré d’ambitions, ne supportera pas la déchéance. Quant à la fille, Nafissa, elle se voit contrainte au métier de couturière. Pas assez belle pour être épousée,  elle subit plus que ses frères le poids du qu’en-dira-t-on. Elle rêve d’amour, nous bouleverse, devient le cœur du roman. Elle est le personnage par lequel l’écrivain exprime sa haine des conventions sociales, de l’excessif religieux, aussi sa tendresse pour les désespérés.

elle subit plus que ses frères le poids du qu’en-dira-t-on. Elle rêve d’amour, nous bouleverse, devient le cœur du roman. Elle est le personnage par lequel l’écrivain exprime sa haine des conventions sociales, de l’excessif religieux, aussi sa tendresse pour les désespérés.

L’écriture sobre et cruelle – magnifique – de Mahfouz nous entraîne au cœur des choses, rue Choubra. Soudain on en perçoit les odeurs, effluves médiocres d’une société humaine prisonnière des traditions et d’une conception de l’honneur, intransigeante et absurde, qui conduira les Kamel Ali à la tragédie alors qu’ils se trouvaient au seuil de la rédemption.

Prix Nobel de littérature en 1988, Naguib Mahfouz nous laisse plus d’une cinquantaine de romans et recueils de nouvelles.

Vienne la nuit, Denoël, 1949. Traduit de l’arabe par Nada Yafi

Vie du livre

De l'adaptation d'un roman au cinéma :

Mon colonel, témoignage de Francis Zamponi

Lorsque, en 1999, j’ai écrit Mon colonel, mon premier roman, je n’imaginais pas qu’il serait adapté au cinéma sept ans plus tard. La preuve, j’avais signé, sans discuter une seconde, le contrat d’édition alors qu’en négociant, j’aurais peut-être obtenu un peu plus que les 50 % des droits audiovisuels traditionnels… Hormis cette légère frustration financière, je n’ai aucun regret, bien au contraire.

À mon sens, le film, dont le succès commercial a malheureusement été plus que modeste, est parvenu à recréer l’ambiance de l’Algérie française en guerre que j’avais essayé de dépeindre avec mes mots. J’avoue que lors de la première projection, j’ai eu du mal à réaliser que les personnages que je voyais sur l’écran et qui échangeaient les répliques que j’avais rédigées, étaient bien ceux auxquels j’avais donné naissance. Cette harmonie entre livre et film explique que je me précipite pour participer aux débats qui suivent les projections. Et je suis à l’aise pour répondre aux questions des spectateurs puisque, la plupart du temps, ce sont celles que je me suis posées pendant l’écriture.

Cet accord profond entre les images et mes mots n’est pas fortuit. Avant qu’ils ne me contactent, je ne connaissais ni le réalisateur Laurent Herbiet ni Costa Gavras l’adaptateur, mais très vite nous nous sommes lancés dans de longues discussions. Ou plutôt, dans des interrogatoires serrés durant lesquels j’ai été questionné sur la généalogie de mes personnages et les raisons pour lesquelles je leur avais fait accomplir tel ou tel geste.

J’ai appris depuis qu’aucun d’entre eux n’était obligé d’en passer par moi pour travailler puisque j’avais vendu mes droits. Ils auraient très bien pu ne jamais me rencontrer et j’aurais eu, si le film m’avait semblé épouvantable, que la possibilité de retirer mon nom du générique. Une perspective à laquelle je préfère ne pas penser.

J’ai compris que la vision du film ne m’obligerait pas à une telle extrémité lorsque j’ai assisté à une partie du tournage en Algérie sur les lieux mêmes où j’avais situé l’action du roman. Les décors étaient ceux où j’avais passé une partie de mon enfance et les figurants avaient vécu la Guerre d’Algérie ou étaient les enfants de ceux qui l’avaient faite. Quand aux acteurs, ils jouaient exactement comme avaient vécu les personnages dont je m’étais inspiré. Dans un tel contexte, une trahison était pratiquement inenvisageable. Elle n’a pas eu lieu et j’ai du mal aujourd’hui, lorsque je revois le film, à distinguer ce qui vient de moi et ce qui provient de ses adaptateurs. Une sensation incomparable que tous les auteurs adaptés, en particulier pour la télévision, n’ont pas eu la chance de connaître.

Mon colonel, roman Actes Sud-Babel noir, 1999 – film français

réalisé par Laurent Herbiet et produit par Costa Gavras, novembre 2006

De l'adaptation d'un roman au cinéma :

Figurec, témoignage de Fabrice Caro

Dans mon cas, mon rôle a été réduit au strict minimum, à savoir : vendre mes droits.

Je n'ai pas été sollicité pour participer au scénario. Il a été aussitôt confié à des gens chevronnés. Il m'est apparu d'ailleurs que le sérail des scénaristes/adaptateurs était une forteresse bien gardée...

Quand bien même on m'aurait proposé d'y participer, j'aurais probablement décliné. Je n'avais pas envie de retravailler mon propre texte. Ça me donne une impression de stagnation. De la même manière, je n'ai pas souhaité participer à l'adaptation BD faite chez Casterman par Christian De Metter. Quand un travail est terminé, j'aime passer à autre chose. Le décliner sous différentes formes ne m'intéresse pas. J'ai d'ailleurs du mal à saisir la démarche artistique qui pousse les auteurs à adapter leur propre texte au cinéma.

Je n'ai aucun droit de regard sur le travail qui se fera et sur ce que deviendra mon roman une fois porté à l'écran. Je comprends qu'une telle mise à l'écart puisse irriter certains auteurs. Moi ça ne me gêne pas outre mesure. Je pars du principe que mon œuvre à moi est close, achevée aussitôt qu'elle est publiée sous forme de roman. Tout ce qui s'est fait ou se fera ne m'appartient plus, c'est tout autre chose qui n'engage en rien ma responsabilité, qui ne me concerne pas. Artistiquement j'entends. Financièrement, c'est autre chose puisqu'on part d'une matière première que j'ai créée.

Je serai néanmoins invité lors de la pré-projection afin de décider, après visionnage, de laisser ou non au générique la mention « d'après le roman de... ». Quel que soit le résultat, pour les raisons que je viens d’énoncer, je laisserai cette mention. Encore une fois, il s'agit d'une autre œuvre, d'une autre démarche, étrangère à la mienne.

Figurec, roman Gallimard, 2006 - film réalisé par Alain Berbérian

et produit par Few Productions, sortie prévue fin 2008.

Illustration : autoportrait de Fabcaro (pseudo de Fabrice Caro auteur de BD).

Entretien

Entretien avec Anne Bragance,

par Antoine Blanchemain

Anne Bragance, votre dernier roman, Passe un ange noir, vient de sortir au Mercure de France. C’est votre trentième roman en à peine plus de trente ans. Seriez-vous un forçat de l’écriture ?

Anne Bragance : En aucune façon. Sachez qu’il m’arrive de rester des semaines et des mois sans écrire une ligne et même sans projet. Et s’il est vrai que je suis assez fière de pouvoir dire que je vis de ma plume, l’essentiel est ailleurs.

C’est-à-dire ?

Je suis romancière.

Sans doute, mais encore ?

Cela signifie qu’il suffit que je ressente une émotion forte — là où d’autres, peut-être, n’auraient rien vu ou rien ressenti — pour qu’aussitôt j’aie envie, à partir de là, de construire tout un monde.

Ce qui frappe en effet dans votre œuvre, c’est l’incroyable diversité des sujets que vous traitez. Cela va de l’histoire de ce type qui écrit régulièrement à la Reine d’Angleterre, sans que jamais cela paraisse saugrenu ou invraisemblable, à la construction d’un portrait inédit de Mata Hari en passant par Anibal, l’histoire d’un enfant adopté qui finit par conquérir l’affection du fils biologique de ses parents.

Je peux dire que mon dernier livre est né lui aussi d’une rencontre à la fois brève et totalement inattendue, tout comme D’un pas tranquille, le précédent.

Puisque vous m’avez dit être capable de rester sans écrire, cela signifie sans doute que vous écrivez vite ?

Oui. Premier jet, pas de réécriture.

J’allais dire que cela se sent, non que vous cédiez jamais à la facilité, mais en ceci que d’un livre à l’autre, c’est toujours une écriture élégante qui attire et retient le lecteur. Vous savez, Anne Bragance, qu’on dit couramment de votre écriture qu’elle est fluide. Si vous le permettez, je la gratifierais quant à moi du qualificatif de soyeuse tant elle est douce au toucher, riche à l’oeil et gaiement colorée.

Un dernier mot : lorsque vous n’écrivez pas, comment utilisez-vous votre temps ?

Je lis. Je lis énormément, un livre par jour, souvent. Je ne peux pas vivre sans lire.

Illustration : Edouard Manet, Femme lisant, 1878.

Événement

Pour Aimé Césaire, par Anne Bourrel

« Au bout du petit matin, cette ville plate – étalée »

Pour Aimé Césaire, Caliban et Xavier D. de L’Urbe

Il a des yeux de braise et il vient du pays de Césaire.

Parce que cette poésie pure l’a émue jusqu’aux larmes et qu’il vient du pays de Césaire, elle lui offre ce livre : Cahier d’un Retour au Pays Natal. Ils ouvrent le livre, assis à la table de la cuisine et à haute voix, sous la lampe amie, ils lisent, à haute voix, chacun une phrase, à haute voix, voix mêlées d’un très jeune homme et d’une très jeune femme, joue noire posée sur joue blanche, douceurs de se reconnaître pareils aux textes de Césaire, éblouissement, jaillissement des mots, percussions martelées dans le ventre, ils lisent tout le livre, tout le livre à haute voix, enivrance salvatrice des mots, ils lisent tout le livre un soir à haute voix sous la lampe amie…

Des générosités emphatiques, une trouée d’oiseaux clairs

Il a des yeux de braises et il vient du pays de Césaire, nos amours sont des cahiers aux couleurs de l’amour métissé alors qu’un homme veille et veillera, Aimé, Aimé Césaire.

Je te livre mes paroles abruptes

Dévore et enroule-toi

Et t’enroulant embrasse-moi d’un plus vaste frisson

Le jeune homme est parti sur un malentendu et la vie creuse des océans violets ou mauves, aujourd’hui Aimé est mort.

Qui et quels nous sommes ? Admirable question !

Cet après-midi.

Les mots du Cahier chuchotent, ils s’agitent, malheureux, Caliban laisse souffler la tempête d’une page sur l’autre et le roi Christophe baisse la tête sur ses mains impuissantes comme des ruines de château.

Je salue les trois siècles qui soutiennent mes droits civiques

et minimisés !

Le souffle s’est éteint mais la trace s’inscrit, griffures, paroles dites hautement au dessus du silence, un homme est mort aujourd’hui, Aimé, Aimé Césaire.

Je suis un cadavre, aux yeux clos, qui tape du morse frénétique sur le toit mince de la mort

Je suis un cadavre qui exubére de la rive dormante de ses membres un cri d’acier non confondu.

Le jeune homme n’est plus jeune, la femme non plus et c’est moi, le Cahier se referme en soupirant, endeuillé du deuil des mains mortes des morts.

Comme un chant de juste filaos

Le soir

Nos multicolores puretés…

…c’est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique de la nuit en son immobile verrition !

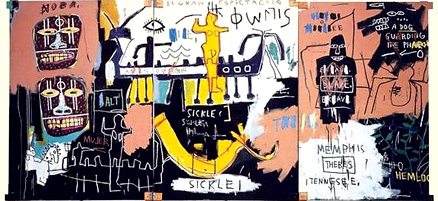

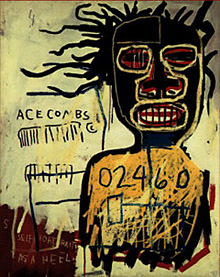

Illustrations : Jean-Michel Basquiat, History of Black People et Autoportrait

14e Maghreb des Livres, Paris, 23 et 24 février 2008, par Arlette Welty Domon

Une mairie parisienne transformée en salon littéraire le temps d’un week-end, c’est ce qu'ont vécu les nombreux visiteurs du 14e Maghreb des Livres — cette année dans le XIIIe arrondissement. La salle des fêtes de ce prestigieux bâtiment n’a pas reçu moins de 134 auteurs et près d’une centaine d’éditeurs ; on se serrait dans la salle des mariages pour assister aux dix cafés littéraires, aux quatre tables rondes et aux rencontres à thèmes. Quand l’épuisement guettait, le café maure et son thé à la menthe redonnaient le goût de la découverte.

Une mairie parisienne transformée en salon littéraire le temps d’un week-end, c’est ce qu'ont vécu les nombreux visiteurs du 14e Maghreb des Livres — cette année dans le XIIIe arrondissement. La salle des fêtes de ce prestigieux bâtiment n’a pas reçu moins de 134 auteurs et près d’une centaine d’éditeurs ; on se serrait dans la salle des mariages pour assister aux dix cafés littéraires, aux quatre tables rondes et aux rencontres à thèmes. Quand l’épuisement guettait, le café maure et son thé à la menthe redonnaient le goût de la découverte.

Rencontré au détour d’un stand, outre l’humoriste Fellag (qui sait être aussi littérateur), le célèbre Yasmina Khadra. Celui qui déclarait à France Inter : « La France, c’est la patrie de ma langue » alors qu'on le questionnait sur ses descriptions intimistes du processus terroriste dans ses deux derniers romans (L’attentat et Les sirènes de Bagdad), affirmait en veine d’aphorismes : « Ce n’est pas de la mort qu’il faut avoir peur, mais de mourir de peur ». Et puis, questionné sur la précision de ses descriptions tant psychologiques que paysagistes : « Comment pouvez-vous décrire un pays où vous n’avez jamais mis les pieds ? », il répondait : « Parce que je suis très proche des gens, je marche pas à pas avec eux ».

Plus discret, étonné d’être là, le lauréat du Prix Coup de Soleil 2007L’association Coup de Soleil (relations France-Maghreb) décerne annuellement son prix des lecteurs à un auteur lié au Maghreb. : Mbarek Beyrouk. Ce mauritanien, auteur du sublime Et le ciel a oublié de pleuvoir, était ému qu'on le complimente sur sa maîtrise du français. Il est vrai que rien ne désignait ce petit homme du désert, noir et effacé, comme le créateur d’une véritable tragédie antique.

Salué entre deux signataires, Mohamed Arkoun, le théologien musulman dans son incessant combat « pour sortir des clôtures dogmatiques » avec son dernier ABC de l’Islam. Aperçu l’ancien ministre et jovial Azouz Begag dans un rôle qui lui convient mieux, celui d’écrivain. Échangé quelques impressions avec le réalisateur Jean-Pierre Lledo juste avant les remous que ne manquera pas de provoquer son film, Histoires à ne pas dire.

Bref, un brassage d’idées, de courants littéraires sans oublier les rencontres avec des historiens, dessinateurs humoristes (Gyps) et cinéastes — cette année, des femmes réalisatrices, de Tunisie. De quoi vous donner le tournis.

Et pourtant, comment expliquer la joie profonde que suscite un tel événement ? Est-elle liée au nombre et à la qualité des œuvres présentées au public, à l’originalité ou la convivialité de la manifestation ? Peut-être simplement à la fierté de réaliser que ceux qui se sont emparés de notre belle langue comme d’un « butin de guerre » (Kateb Yacine) ont su la faire fructifier en la portant à des sommets inespérés.

Arts plastiques

Frédérique Azaïs

Caprice, acrylique sur toile, 55 x 46 cm

La peinture de Frédérique Azaïs-Ferri est effraction, solitude, dévastation. Pour peindre comme pour écrire, il faut d’abord tout détruire, tout effacer, tout déconstruire. Vouloir tout recommencer, reprendre le fil de la création.

Frédérique parle ainsi de sa peinture : « Souvent un roman, une rencontre, un moment simple mais précieux, hors du temps, donne vie à une création. Des mots aussi, lisibles, rayés, volés, raturés, enfouis, réécrits, et des papiers : quelques pages arrachées, des journaux oubliés, des papiers de soie récupérés, un premier cadeau… Le tableau existe, il ne reste qu’à le transcrire, la nuit, quand tout dort autour de soi. Magie, violence, tendresse… le geste au couteau absorbe tout et l’histoire que je raconte deviendra vôtre… »

Elle a exposé notamment à Hong-Kong, Pékin, Shanghai, Paris, Toulouse et Montpellier.

Frédérique Azaïs-Ferri réalise aussi avec Michèle Fuxa des sculptures, des totems sous le nom de Kiou-Siou.

Rêve de Chine, acrylique/collage sur toile, 55 x 46 cm

Kiou-Siou, sculpture sur bois en matériaux de récupération

et socle en pierre de Castries

Contact atelier : 3, avenue de Montpellier, 34740 Vendargues - blog

Fusion Aka

Photographies : Eric Dell’Erba

« Quand je ne sculpte pas, je rêve. »

Pascale Bedague — Aka de son nom d’artiste, parfois surnommée « la Ferronnière » — se confronte au métal pour faire jaillir de la matière en fusion des œuvres monumentales, parfois éphémères.

Pascale Bedague — Aka de son nom d’artiste, parfois surnommée « la Ferronnière » — se confronte au métal pour faire jaillir de la matière en fusion des œuvres monumentales, parfois éphémères.

Travailleuse acharnée, elle cherche de nouvelles pistes, jamais prisonnière d’un style. Se définit comme une créatrice sur métal avec la médiation du feu, comme une éternelle apprentie.

Elle travaille également la résine et le bois.

Elle affirme que la féminité est en accord avec le mélange des matières et la fusion alchimique. Calder, Giacometti et Camille Claudel sont ses maîtres.

Photographie : David Becker

Photographies : Laurent Lange

Sommaire

n° 8 - mai 2008

INÉDITS1 - De terre et de chair d'Anissa Mohammedi

2 - Dédales vénitiens de Janine Gdalia

3 - La souris de Léon Lapot

4 - Le loft de Natyot

CHRONIQUES LIVRES

1 - Un retour plus loin d'Evelyne Morin - par Anne-Lise Blanchard

2 - Les bienveillantes de Jonathan Littell - par Raymond Alcovère

LES OUBLIÉS

Vienne la nuit de Naguib Mahfouz - par Françoise Renaud

VIE DU LIVRE

1 - Mon colonel - témoignage de Francis Zamponi

2 - Figurec - témoignage de Fabrice Caro

ENTRETIEN

Avec Anne Bragance par Antoine Blanchemain

ÉVÉNEMENT

1 - Pour Aimé Césaire par Anne Bourrel

2 - 14e Maghreb des Livres par Arlette Welty Domon

ARTS PLASTIQUES

1 - Peinture : Frédérique Azaïs

2 - Sculpture : Aka

Prochain numéro : juillet 2008

Ours

Comité de rédaction : Raymond Alcovère, Janine Gdalia et Françoise RenaudComité de lecture : Lilian Bathelot, Antoine Blanchemain, Anne Bourrel, Jean-Claude Dana, André Gardies et Dominique Gauthiez-Rieucau

Rédactrice en chef : Françoise Renaud

Assistante de rédaction :

Édith Noublanche

Les archives

n° 1 - mars 2007n° 2 - avril 2007

n° 3 - juin 2007

n° 4 - septembre 2007

n° 5 - novembre 2007

n° 6 - janvier 2008

n° 7 - mars 2008

n° 8 - mai 2008

n° 9 - juillet 2008

n° 10 - septembre 2008

n° 11 - novembre 2008

Spécial Eros

n° 12 - février 2009

n° 13 - avril 2009

n° 14 - juillet 2009

n° 15 - novembre 2009

n° 16 - février 2010

n° 17 - avril 2010

n° 18 - juillet 2010

n° 19 - septembre 2010

n° 20 - novembre 2010

Spécial Mémoire

n° 21 - janvier 2011

n° 22 - mars 2011

n° 23 - juin 2011

Spécial Résistances

n° 24 - septembre 2011

n° 25 - décembre 2011

n° 26 - février 2012

n° 27 - avril 2012

n° 28 - juillet 2012

Spécial À Croquer

n° 29 - septembre 2012

n° 30 - décembre 2012

n° 31 - février 2013

n° 32 - avril 2013

n° 33 - juin 2013

Spécial Animal

n° 34 - septembre 2013

n° 35 - décembre 2013

n° 36 - septembre 2014

Index par rubriques

Index par auteurs et artistes