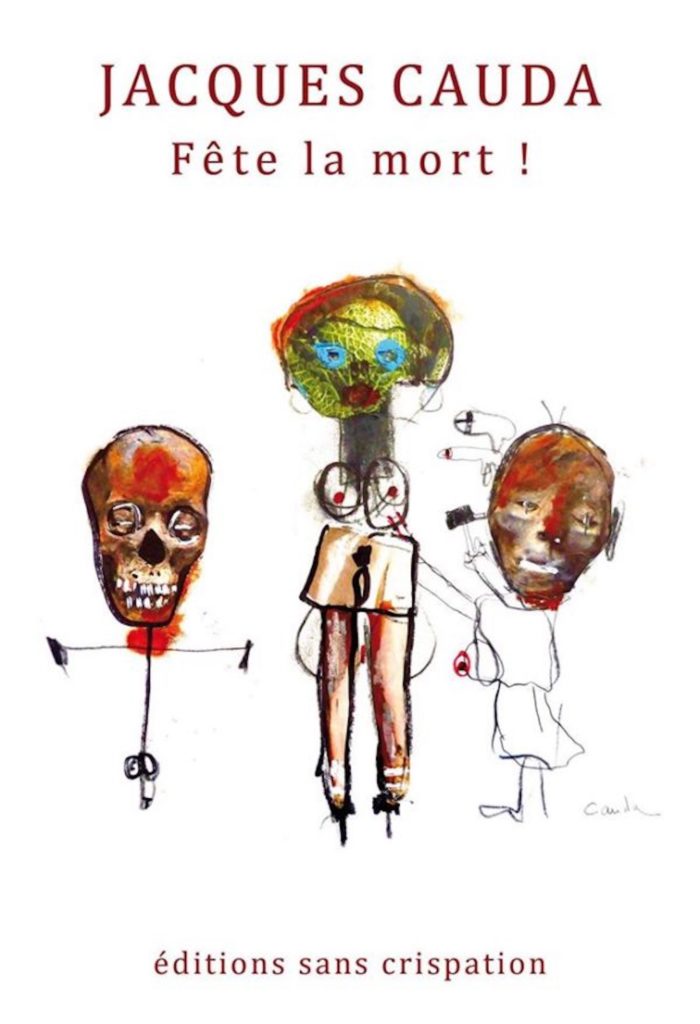

Jean Azarel a lu Fête la mort, un livre de Jacques Cauda (éditions Sans crispation, 2020)

Fête la mort, ou Faîtes la mort, y compris l’amour et la guerre, pourrait-on dire pour parler du huitième roman du « peintrécrivain » Jacques Cauda, initiateur du courant pictural « surfiguratif ».

Lorsqu’on fait un portrait, et à fortiori le sien propre, il y a trois manières de poser un visage : ou de face, ou de trois quarts, ou de profil. De face, le portrait regarde son semblable, c’est-à-dire la mort droit dans les yeux. De trois quarts, il regarde Dieu, l’éternité, l’infini. Et de profil, sa postérité, comme Erasme peint par Holbein regarde son acte d’écrire. Quand en 1800, Goya peint son Autoportrait, il regardait déjà sa propre mort droit dans les yeux. Il était déjà trop tard.

Pas très réjouissant me direz-vous ? Certes, mais pas d’amalgame. En une dizaine de saynètes où l’horrible s’adoucit de jubilatoire et de poésie, Cauda nous conte des histoires à dormir debout et étreindre itou, où la réalité copule avec l’imaginaire pour nous rappeler que mourir peut être un art de vivre, si le destin n’en décidait pas trop souvent autrement.

Où donc, il est question des aventures du trio composé de l’auteur et ses acolytes foutraques Petit Muscle et Saucisson, du rapport entre le ressouvenir en avant de Kierkegaard avec le jeu de rugby (ses mêlées et ses démêlés), de la Crevette et de Rintintin, d’une lettre à Lou sur un air de Chet Baker, en passant par une cochonne répondant au doux nom de Mèrepute, via un détour très spécial au pays des merveilles de Juliette, pour s’encroumer in fine dans la mornitude professorale d’une certaine et incertaine madame L….

Le corps est l’enfance des mots nous enseigne maître Jacques. Reste à s’en sortir, car La Grosse réunit ainsi dans le même geste l’irréconciliable rapprochement qu’il y a entre le désir et la haine du désir, et l’amour physique est sans issue (Gainsbourg). Sauf en littérature. S’il nous entourloupe, telles les variations picturales du Tricheur de Georges de La Tour, c’est toujours à dessein et à dessin, avec le souci du partage, fut-ce à la tronçonneuse. En cela on aime (ou on vomit) Cauda : pour son goût immodéré pour toutes les matières, les premières, mais aussi les secondaires et les supérieures, jetées vives dans l’eau bouillante de son cru avant de ressortir bien cuites, voire en lambeaux, c’est (c’était) la vie.

Voilà donc un récit rempli de sens, et des cinq sens dans tous leurs états, qu’il ne ferait pas bon pour l’auteur (quoique…) voir tomber entre les mains de sœur Adèle (Haenel) ou super Virginie, entraînant in petto Jacques l’éventreur sur la plus mauvaise des pentes d’un supplice mérité. Car soyons justes, sinon équitables, les femmes font les frais – et les chauds – des appétits gargantuesques et meurtriers de notre sexual killer. Certes, il se fait un moment copieusement rosser par une bande de malfrats mais à côté de sa bouche en flammes, le Stromboli n’est qu’un petit sorbet de réclames dixit Pierre Perret. Et comme je vois opiner du chef Georges Bataille et Nagisa Oshima, ce qui n’est pas rien, je m’en tiendrai là. J’en ai assez dit. Vous voyez le tableau, j’espère ?